События РВИО г.Сочи Российского Военно-Историческое Общество Сочинское отделение

Категории Событий РВИО

Навигация Сайта

Сочи в годы Великой Отечественной войны

75-летию освобождения Краснодарского края от войск гитлеровской коалиции посвящается (9 октября 1943 г.)

Сочи в годы Великой Отечественной войны (статья обновлена 19 ноября 2019 г.)

75 лет назад, 9 октября 1943 г. территория Краснодарского края была освобождена советскими войсками от войск вермахта. Свой вклад для достижения этой цели внесли сочинцы, призванные в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии, трудившиеся в тылу, оказывающие помощь раненным бойцам, находящихся на излечении в госпиталях. Из сочинцев непризванных на фронт создавались отряды народного ополчения, истребительные батальоны, отряды местной противовоздушной обороны и резервные партизанские отряды на случай оккупации. Жители города всеми силами помогали и содействовали достижению общей цели – Победе над войсками вермахта. В течение 1942 г. жителями Сочи собраны денежные средства на нужды фронта, что было отмечено 23 февраля 1943 г. Верховным Главнокомандующим И.В. Сталиным в телеграмме на имя первого секретаря Сочинского городского комитета Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) (далее ВКП(б)) Кочеткова: «Передайте трудящимся города Сочи, собравшим 1 млн 355 тыс. руб. на вооружение для Красной Армии, привет и благодарность».

Необходимо отметить, что в 1941 г. территория современного Большого Сочи состояла из Шапсугского (Лазаревского) и Адлерского районов, а также города Сочи, в состав которого входили Мамайка, Нижнее Раздольное, Мацеста и Хоста. В административно-территориальном отношении город Сочи, Шапсугский и Адлерский районы подчинялись краевым властям.

В августе 1942 г. войска вермахта оккупировали территорию Краснодарского края за исключением городов Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, а также Шапсугского и Адлерского районов. Частично не были оккупированы территории Тульского и Армянского районов, где советские войска оказывали сопротивление. Линия фронта проходила по северным отрогам Главного Кавказского хребта. Оборона Главного Кавказского хребта от перевалов Фишт-Оштенского массива и до Краснополянских перевалов была возложена на 20-ю горнострелковую дивизию (далее 20-я гсд) под командованием полковника А.П. Турчинского.

С 20 по 25 августа 1942 г. шли упорные бои в ущелье восточнее горы Фишт (высота 2867 м). 21 августа 1942 г. разведчики 379-го горнострелкового полка (далее 379-й гсп) обнаружили в районе горы Фишт роту немецких егерей. Военный Совет Северо-Кавказского фронта отреагировал на это сообщение и 21 августа 1942 г. командиру 23-го пограничного полка НКВД подполковнику П.К. Казаку была поставлена задача занять и оборонять перевал Азишский. 27 августа 1942 г. 23-й пограничный полк НКВД вступил в соприкосновение с противником в районе горы Фишт. В период с 27 августа по 5 сентября 1942 г. пограничники умелым маневром в горно-лесистой местности с боями продвинулись до долины реки Курджипс и заняли Азишский перевал. За проявленное мужество и стойкость в боях с немецкими оккупантами, подполковник Казак награжден орденом «Красного Знамени».

29 августа 1942 г. произошли первые бои на Умпырском перевале. С 1 сентября 1942 г. командиру 20-й гсд были переданы во временное подчинение 23-й и 33-й пограничные полки НКВД.

Эвакуированный из Краснодара в Сочи партийный аппарат крайкома ВКП(б) в лице второго секретаря П.К. Бычкова и третьего секретаря В.А. Родионова, предпринимает меры для оказания содействия частям Красной Армии в организации обороны на перевалах Кавказа и Черноморском побережье. Предложение краевого партийного аппарата о создании Комитета обороны города Сочи, с подчинением Шапсугского и Адлерского районов, было поддержано и закреплено 28 августа 1942 г. постановлением Военного совета Закавказского фронта. Руководил Комитетом обороны города Сочи второй секретарь Краснодарского краевого комитета ВКП(б) П.К. Бычков.

Созданный Комитет обороны города Сочи осуществлял общее руководство органами власти на всей территории современного Большого Сочи. Шапсугский (Лазаревский) районный комитет партии (первый секретарь Подвезенный) оказывал содействие частям Красной Армии на направлении по реке Псезуапсе: Лазаревское – Божьи Воды – Марьино – Грачево с выходом на перевал Хокуч (Грачевский) и далее в район Тубы – Рожет в соприкосновение с войсками вермахта в районе Оплепен. Соответственно Адлерский районный комитет партии (первый секретарь Наон) оказывал помощь советским войскам на краснополянских перевалах Псеашхо и Аишхо.

Под контролем Комитета обороны города Сочи возводились оборонительные сооружения, проводились восстановительные работы дороги стратегического значения Дагомыс – Солох-Аул – Бабук-Аул с выходом на Белореченский и Азишский перевалы (Фишт-Оштеновский горный массив), что обеспечивало подвоз продуктов и материально-техническое снабжение советских войск, ведущих бои в Армянском, Тульском и других оккупированных районах Краснодарского края. Партийные власти города Сочи и Шапсугского района обязывались выделять людей, инвентарь и питание для производства работ для обустройства дороги Дагомыс – Бабук-Аул, также на эти работы руководители НКВД привлекали спецконтингент из числа антисоветского элемента.

Наступление войск вермахта на южном направлении в конце августа 1942 г. из-за отсутствия дополнительных резервов было приостановлено для отдыха и перегруппировки. В октябре 1942 г. войска вермахта продолжили движение на Туапсе, Адлер и другие направления.

В декабре 1942 г., ввиду похолодания и значительного снежного покрова в горах, активные боевые действия не велись. Противоборствующие стороны уделили основное внимание обороне своих позиций, к тому же большую опасность стали представлять сами горы и сходы снежных лавин. В декабре 1942 г. войска вермахта на туапсинском и адлерском направлении получили приказ отступать, поэтому в декабре 1942 г. и январе 1943 г. по всему фронту от Фишт-Оштенского горного массива и до умпырского перевала части вермахта оставили свои позиции и отступили для эвакуации к железнодорожным станциям.

Следует отметить, что в конце 1942 г., после окружения немецких армий под Сталинградом, оперативная инициатива перешла к советским войскам. 1 декабря 1942 г. на перевалах Главного Кавказского хребта началась перегруппировка войск. До 10 декабря 1942 г. 20-я гсд должна была сосредоточиться в районе перевала Хокуч (Грачевский) по направлению Рожет, при этом оборона перевалов передавалась в ведение 23-го и 33-го пограничных полков НКВД.

В период с 30 декабря 1942 г. по 3 января 1943 г. 20-я гсд со станции Лазаревская была направлена в Туапсе. 2 января 1943 г. 20-я гсд вошла в состав 56-й армии и приняла участие в наступательной операции Черноморской группы войск на краснодарском направлении, в связи с чем, 20-я гсд передислоцировалась по маршруту село Дефановка – Шабановский перевал – станица Крепостная.

В январе 1943 г. на значительном участке советско-германского фронта, в том числе и на Северном Кавказе, войска Красной Армии перешли в наступление, поэтому Фишт-Оштенский горный массив использовался соединениями 46-й армии как плацдарм для активных действий против войск вермахта. По приказу командования 46-й армии 24 января 1943 г. бойцы 2-го батальона 23-го пограничного полка НКВД под командованием майора Н.М. Пискуна от станицы Алексеевской (Хамышки) перешли в наступление и 25 января 1943 г. овладели станицей Нижегородской. Далее в течение четырех дней пограничники освободили от войск вермахта станицы Дагестанскую и Курджипскую, хутор Садки и город Майкоп. Приказом по войскам Черноморской группы войск Закавказского фронта № 045 от 4 марта 1943 г. майор Н.М. Пискун за проведение успешной операции награжден орденом Суворова IІІ степени.

Бойцы 1-го батальона 33-го пограничного полка НКВД, совместно с другими частями советских войск, в конце января 1942 г. принимали участие в освобождены станиц Апшеронская, Белореченская и Ханская. В дальнейшем пограничные полки НКВД несут службу по охране тыла наступающих войск Красной Армии.

Более полугода продолжались бои на территории Краснодарского края, в которых принимали участие бойцы 20-й гсд в составе 56-й армии. В феврале 1943 года для обороны Таманского полуострова войска вермахта приступили к строительству эшелонированной обороны (Новороссийск–Крымская–Киевская–Варениковская–Темрюк). Созданный за четыре месяца мощный оборонительный пояс «Голубая линия» имел глубину до 6 км.

9 сентября 1943 г. советские войска начали Новороссийскую операцию. В виду успешного наступления частей Красной Армии и вероятного окружения войск вермахта, немецкие части отступили на Таманский полуостров и начали эвакуацию войск в Крым. Подразделения 20-й гсд 24 сентября 1943 г. участвовали в освобождении станицы Гостогаевской. 9 октября 1943 г. Таманский полуостров, а с ним и территория Краснодарского края были окончательно освобождены от войск гитлеровской коалиции.

Таким образом, в ходе Великой Отечественной войны сочинцы воевали в рядах советских войск, служили в отрядах народного ополчения, местной противовоздушной обороны, истребительных батальонах и партизанских отрядах, собирали денежные средства для нужд Рабоче-крестьянской Красной Армии, занимались строительством оборонительных сооружений и стратегических объектов, а также оказывали помощь раненным бойцам, находящихся на излечении в госпиталях.

Комитет Обороны города Сочи под руководством краевого партийного аппарата, возглавлял местные власти города, Шапсугского и Адлерского районов, деятельность Комитета обороны была направлена на содействие советским войскам в обороне Главного Кавказского хребта и Черноморского побережья. Подразделения 20-й гсд, 23-го и 33-го пограничных полков НКВД, после успешно выполненной задачи – защиты перевалов Кавказа, приняли участие в освобождении территории Краснодарского края от войск гитлеровской коалиции.

Заместитель председателя Совета Сочинского отделения

Российского военно-исторического общества, к.и.н. Таран К.В.

Как освобождали Кубань: фотолетопись Сочи

Во время Великой Отечественной войны город-курорт превратился в город-госпиталь, который вернул в строй около 400 тысяч солдат.

Черно-белые фотографии мальчишек, запылившиеся снаряды времен Великой Отечественной войны, медицинские инструменты. Это одна из экспозиций музея истории города Сочи, посвященная жизни курорта в далекие военные годы. Кажется, каждая вещь здесь хранит свою историю, и стоит ее только коснуться – можно услышать автоматную очередь или неспешные беседы бойцов в окопах.

Однако самым главным подвигом курорта остается неимоверный труд врачей, которые дни и ночи проводили в сочинских госпиталях, спасая и возвращая в строй раненых солдат.

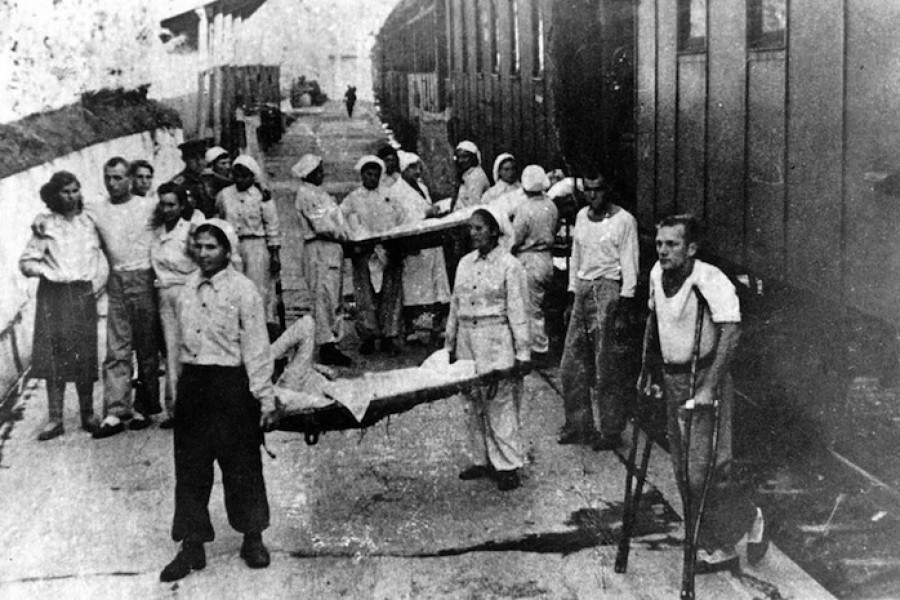

Медикам помогал весь город

Первых раненых во время Великой Отечественной войны Сочи принял 5 августа 1941 года. В основном госпитали были оборудованы на базе санаториев города. Раненые поступали из осажденных Севастополя и Одессы, с Кавказских перевалов и из-под Туапсе. Людей везли на поездах, кораблях, машинах. Позже, во время боев на Кавказских перевалах, солдат доставляли даже на «кукурузниках». Раненых в Сочи поступало так много, что на одной кровати зачастую укладывали по два человека – «валетом».

Помощь госпиталям оказывал весь город. Предприятия переориентировались на необходимые фронту направления, жители приносили из дома вещи и деньги, активно сдавали кровь. В самом центре Сочи, в здании нынешнего Центра внешкольной работы на Курортном проспекте, располагался краевой донорский пункт.

– В Сочи развернулось одно из самых мощных донорских движений в стране, в основном донорами были женщины, регулярно кровь сдавали более двух тысяч человек, – рассказала Лариса Князева, заведующая научно-экспозиционным отделом музея истории города-курорта Сочи. – Всего в годы войны сочинцы сдали более 20 тонн крови. Это колоссальное количество. Потом эта кровь использовалась для проведения операций. Она консервировалась и переправлялась в сочинские госпитали и на другие участки фронта, где в ней особенно нуждались.

Без отдыха и права на ошибку

В первые дни войны из Сочи на фронт ушли почти все врачи. Курорт столкнулся с острой нехваткой медицинского персонала. Для работы в госпиталях приглашались специалисты из других городов. И все равно раненых было так много, что врачам приходилось трудиться практически круглосуточно. Нередко хирурги оперировали много часов подряд, без еды и отдыха, при свете автомобильных фар и коптилок.

– Хирурги отдыхали урывками, здесь же, в операционной, на стульях, – продолжает свой рассказ Лариса Князева. – Руки у них всегда были стерильны, готовы к новым операциям, ведь раненых могли привезти в любой момент. Порой хирурги проводили до десяти операций в день.

Однако справиться с огромным наплывом раненых в одиночку врачи не смогли бы. Большую помощь им оказывали медсестры и нянечки. Помогали и дети: убирали палаты, кормили раненых, писали под их диктовку письма родным, собирали фрукты и ягоды, которые активно использовались в лечебных целях, для восстановления бойцов.

– Медицинский инструментарий врачи в основном перевозили с собой, в нем был большой дефицит, также как и в лекарственных препаратах, которые не всегда можно было вовремя получить из-за проблем с транспортировкой, – делится Лариса Завеновна. – Поэтому в ход шли все природные факторы – лекарственные растения юга и Кавказа. Так, например, в лечебном процессе часто применяли настой из шиповника, листьев цитрусовых. В качестве перевязочных материалов, вместо ваты широко использовали листья банана и самшитовый мох: дезинфицировали его и после переработки прикладывали к ранам. Также мхом набивали матрасы и подушки для раненых.

Большую роль в лечении раненых солдат сыграли знаменитые мацестинские ванны, а также Черное море, купания в котором врачи назначали для быстрого заживления ран. Активно использовался мягкий климат курорта: в теплое время года на открытых площадках расставляли кровати, где пациенты восстанавливались под солнечными лучами.

Свою работу сочинские госпитали завершили только в послевоенный период. Последний из них был закрыт в 1947 году, в Уч-Дере, нынче это санаторий имени Семашко. Сам курорт в годы войны почти не пострадал: немцы берегли его для себя, бомбили только транспортные узлы. Поэтому город к мирной жизни вернулся достаточно быстро. Уже в начале 50-х годов Сочи вновь стал принимать туристов.

От деда до внука

Династия сочинских врачей Гордонов известна далеко за пределами города и даже края. Ее основателем стал Аркадий Гордон, который в 1897 году после окончания медицинского факультета Харьковского университета начал врачебную деятельность в Сочи, став первым городским врачом. Благодаря ему на курорте была открыта больница с операционной, позже Гордон открыл современную оборудованную хирургическую лечебницу санаторного профиля на 35 мест.

В 1906 году Аркадий Львович женился на Марии Акимовой-Пертц и усыновил ее сына от прошлого брака Кирилла, который пошел по стопам отца и стал врачом. В годы Великой Отечественной войны Кирилл Аркадьевич работал ведущим хирургом в одном из госпиталей Сочи.

– По воспоминаниям деда, во время войны операции шли и 12, и 18 часов подряд, – рассказывает внук Кирилл Гордон. – Хирург не разгибался, не ел, не спал. Стоял в перчатках и оперировал, оперировал, оперировал… Это были бесконечные будни, фактически круглосуточная работа на протяжении четырех лет. Бабушка тоже была врачом в санатории «Красный штурм», рассказывала, что ей затемно приходилось оттуда полтора часа идти пешком на Приморскую, где они жили. Там она кормила детей – моего папу и его сестру, мою тетю, укладывала их спать и около пяти утра выходила обратно.

Сын хирурга Владислав Кириллович стал инженером, стоял у истоков создания Сочинского радиотелецентра. А вот внук Кирилл Владиславович пошел по стопам деда и прадеда, связав свою жизнь с медициной. Причем до старших классов, признается Кирилл Гордон, он и не думал, что станет врачом.

– Я помню деда и бабушку достаточно пожилыми, помню, как дед дома принимал пациентов, консультировал. Он был человеком с фантастической энергетикой, – с улыбкой вспоминает Кирилл Владиславович. – У нас был сад, дед любил выращивать апельсины, виноград, всякие субтропические растения. И вот как он их обрезал, как за ними ухаживал – даже в этом были видны его удивительные руки хирурга. Дед меня все время отговаривал от медицины, понимая, насколько это серьезный выбор.

Но продолжатель династии признается, что ни разу не пожалел о своем выборе. Сегодня он – акушер-гинеколог, главный врач МБУЗ Сочи «Городская поликлиника № 1».

– Профиль моей работы – лечение бесплодия, – продолжает свой рассказ врач. – Когда ты вместе с семьей проходишь путь от разочарования, неуверенности, страха до беременности и появления на свет маленького чуда, когда ты видишь детей, которые появились на свет вопреки многим факторам, когда встречаешь счастливых мам – понимаешь, что жизнь прожита не зря. Это дорогого стоит.

Что в имени тебе моем

Улицу Чебрикова в Завокзальном микрорайоне Сочи знает, пожалуй, каждый житель города. А вот в честь кого она названа – смогут ответить не все.

– В Сочи Ивана Дмитриевича прислали в июле 1941 года, – рассказала Лариса Князева. – В период битвы за Кавказ в октябре 1942-го он был командирован в Туапсинский район, где в условиях полевой хирургии проводил сложнейшие операции ранений конечностей, грудной клетки. За весь период войны Чебриков провел более семи тысяч операций в госпиталях Сочи.

После войны Иван Дмитриевич остался в Сочи, возглавлял хирургическую клинику бальнеологического института имени Сталина, сегодня Научно-исследовательский центр курортологии и физиотерапии. Из-за колоссальных нагрузок врач ушел из жизни совсем молодым: его не стало в 49 лет. Однако имя его увековечено в истории города.

Сочи времен Великой Отечественной войны

К 70-ой годовщине Победы в Сочи обновился список памятников, посвященных Великой Отечественной войне. На городской карте памяти прибавилось 3 сооружения: Аллея героев в парке имени Фрунзе, памятник сочинцу-солдату в Комсомольском сквере и мемориальный комплекс в селе Пластунка. Все они призваны напомнить, что город Сочи не оставался в стороне во время второй мировой войны. В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне, мы решили вспомнить, как и чем жил город Сочи в 1941-1945 годах.

Накануне войны в Сочи насчитывалось 61 здравниц, которые в дальнейшем сыграли ключевую роль в жизни города во время войны.

- В 1940 году численность населения Сочи составляла около 70 000 человек.

- 1 августа заработало 24 госпиталя с 11 980 койко-мест.

- 5 августа прибыли первые раненые.

- В ноябре 1941 года в строю уже был 51 госпиталь и 19 620 коек.

В город в основном поступали тяжелораненые, за которыми был необходим высококвалифицированный уход. Но так как осенью 1941 года все госпитали уже были заполнены, раненых, которым становилось лучше, стали отправлять в другие города.

- В городе введена карточная система питания. В день на одного сочинца предоставлялось 200 грамм хлеба, 200 грамм крупы или жмыха, 50 грамм колотого сахара. Раз в неделю — пачка чая из высушенных чайных веток.

- Всего за первый год войны в Сочи поступило около 50 000 раненых.

- В Сочи сформировано первое подразделение народного ополчения.

В Красной Поляне узнали о начале войны по телефону. Остальные приказы и сводки принимались таким же образом. Их переписывали на бумагу и вывешивали на балконе сельсовета, который служил информационной доской. С началом боевых действий в поселок, который подвергался бомбардировкам, стали поступать первые раненые. Из-за нецелесообразности отправки тяжелобольных в Сочи, на склоне хребта Ачишхо в бывшем царском охотничьем доме, оборудовали госпиталь. Когда мест стало не хватать, раненых начали размещать в жилых домах.

- 800 жителей Красной Поляны ушли на фронт.

В середине мая, из-за угрозы захвата города немцами, началась эвакуация всех раненых в Закавказье и Среднюю Азию.

- К 1 января 1942 года в Сочи действовало 50 госпиталей, рассчитанных на 20 500 коек.

С июля 1942 по октябрь 1943 года в Большом Сочи располагались многие воинские части: штаб 20-й горнострелковой дивизии (район реки Бзугу), штаб Черноморской группы войск Северо-Кавказского фронта (село Вишневка), штаб 5-й воздушной армии Северо-Кавказского фронта (поселок Чемитоквадже), авиаполк 5-й воздушной армии и 5-й авиаэскадрильи (аэродромы Адлера и поселка Лазаревское), 9-я отдельная гвардейская авиационная эскадрилья (Цветной бульвар, Сочи)

В августе Сочи стал прифронтовым городом, так как немцы прорвались на Кубань. Началась бомбардировка города и обстрел с подводных лодок. Противник занял гору Фишт и вплотную подобрался к южным склонам Главного Кавказского хребта, планируя захватить Красную Поляну, Адлер и тем самым попасть в тыл к советским войскам, находящимся в Новороссийске и Туапсе.

ПриветСочи

Первая оборонная продукция

Август 1942 года. Враг захватил Кубань, рвётся на Кавказ. Сочи оказался в непосредственной близости с фронтом. Коллектив завода чувствовал себя бойцом, готовым по первому указанию пойти на защиту Родины. Ни малейшей паники, растерянности; никто не покинул своего поста.

В это время командование фронта возложило на предприятие ответственное оборонное задание – производство противотанковой зажигательной смеси. К выполнению этой задачи приступили немедленно. В помещении недостроенного пивоваренного цеха начались работы, требовавшие исключительной чёткости и организованности. Огромные чаны, наполненные тоннами взрывчатой смеси представляли страшную угрозу для жизни людей. Папироса, зажжённая спичка могли стоить многих жертв. К тому же весь процесс был сопряжён с большой затратой физических сил, проходил в тяжёлой удушающей атмосфере. Но руководитель цеха технорук А.Н. Сергеева вместе со своими помощниками Вечёркиным, Фастовой, Кармазиной, Горбулёвой и др. обеспечили безаварийную высокопроизводительную работу.

Особенно страшную опасность для многих жизней представлял этот цех во время налётов на город фашистских стервятников. Не раз вблизи завода падали вражеские бомбы. Попади одна из них или хотя бы осколок её в цех – могло произойти страшное бедствие. И люди Бродпрома (пивзавода) знали это. Но ещё крепче знали и помнили о том, что противотанковая смесь – это тоже оружие и нужна на фронте в большом количестве и быстрее. Напрягая всю энергию трудился коллектив, чтобы в срок выполнить задание: дать за месяц 300 000 бутылок смеси.

В день требовалось заполнить смесью 10 000 бутылок. Пришлось организовать двухсменную работу: первой сменой руководила разливщица Фастова, второй Ельцова. Не смотря на довольно уплотнённые и жёсткие сроки, задание военного командования было выполнено точно в указанное время. Особо отличились в труде для победы над фашистскими захватчиками работницы: Кармазина, Соколенко, Куприянова, Старченко, Горбачёва и другие.

Для поставки фронту комплектной продукции по предложению командования фронта в течение одной недели было налажено изготовление запалов к бутылкам с горючей смесью. Цех оборудовали в кабинете директора. В организации его особое участие приняли механик Вечёркин и слесарь Кайк, которые быстро изготовили нужную аппаратуру.

Тридцать рабочих под руководством военного техника прекрасно овладели совершенно незнакомым им делом. Бригадир Карамзина хорошо наладила ежедневный учёт выработки, была налажена конвейерная система работы.

Так по фронтовому трудились люди во имя интересов Родины! Приказом по заводу от 1/10 – 1942 г. администрация вынесла благодарность 31 человеку – рабочим, инженерам и техникам за качественное и в срок выполнение оборонного задания.

Кровозаменяющая жидкость.

Автор изобретения кровозаменяющей жидкости доцент Бабский обратился на завод с просьбой отпустить ему углекислоту для опытных работ. Мастер Л.П. Виновский предложил провести опыты на заводе. Под руководством Бабского химик Попова и мастер Сергеева произвели пробный разлив жидкости. Трудность заключалась в том, что стеклянные ампулы закупориваются герметически: к ним приваривается стеклянный колпачёк.

Опыт удался. Тогда решили весь процесс изготовления кровозаменяющей жидкости организовать на месте. Дело было не лёгким, помимо технических приспособлений надо было своевременно доставлять ампулы (что к тому же было связано с транспортом), требовалось большое количество соды. Но и на сей раз коллектив завода не спасовал. Спец /цех быстро наладил работу и на фронт стали бесперебойно поступать ампулы с жидкостью, спасшую жизнь не одному раненому воину Красной Армии. Таких ампул было выпущено примерно за год около 65 000 штук. Начальник цеха Сергеева, ст. химик Попова, работницы Кармазина и Юдникова успешно выполняли оборонный заказ. Командование воинской части за образцовое выполнение задания наградило директора завода Карташёву грамотой и ценным подарком (часами). Коллектив цеха получил денежные премии от заводоуправления.

СОЧИ – ГОРОД-ГОСПИТАЛЬ.

| > | Модераторы: Ella, Gnom7

|