Город-герой Новороссийск

После того, как советские войска сорвали немецкий план проведения захватнических операций в кавказском направлении, гитлеровское командование начало атаки на Новороссийск. С его захватом связывалась поэтапное продвижение вдоль южного побережья Черного моря и захват Батуми.

Для защиты города Новороссийска 17 августа 1942 года был создан Новороссийский оборонительный район, в который входили 47-ая армия, моряки Азовской военной флотилии и Черноморского флота. В городе активно создавались отряды народного ополчения, строилось более 200 огневых оборонных точек и командных пунктов, была оборудована полоса противотанковых и противопехотных препятствий, длиной более тридцати километров.

Особо отличились в борьбе за Новороссийск корабли Черноморского флота. Так, в начале сентября 1942 г, эскадронный миноносец «Сообразительный» и лидер «Харьков» нанесли мощные артиллерийские удары по скоплениям немецких войск на подступах к городу. Несмотря на героические усилия защитников Новороссийска, силы были неравными, и 7 сентября 1942 г. врагу удалось войти в город и захватить в нем несколько административных объектов. Но уже через четыре дня гитлеровцы были остановлены в юго-восточной части города и перешли к оборонительной позиции.

Город герой Новороссийск. Мемориал “Малая земля”.

Другая сторона мемориала.

Вид мемориала со стороны моря.

Победоносную запись в историю битвы за освобождение Новороссийска внесла высадка в ночь на 4 февраля 1943 г. морского десанта, возглавляемого майором Кунниковым. Это произошло на южном рубеже города-героя, в районе населенного пункта Станички. Своеобразный плацдарм, площадью в 30 кв. километров, вошел в летопись Великой Отечественной войны под названием «Малая земля». Он стал отправной точкой по разгрому фашистов в черте города и порта, в которых они построили более 500-ста оборонительных сооружений.

Сражение за Новороссийск длилось 225 дней и закончилась полным освобождением города-героя 16 сентября 1943 г. За мужество и отвагу, проявленные в боях, 21 защитник Новороссийска и Малой земли был удостоен звания Герой Советского Союза. Еще сотни таких же героев из солдат и офицеров были награждены почетными орденами и медалями. А 14 сентября 1973 г, в честь 30-тия победы над силами вермахта при защите Северного Кавказа, Новороссийск получил звание город-герой.

В память о тех событиях, на территории плацдарма «Малая земля», в 1982 г открыли мемориальный комплекс с одноименным названием. Он представляет собой выполненный в бронзе и граните десантный корабль, в стремительном рывке выскакивающий на берег. На левом борту находится скульптурная группа «Десант» из девяти фигур, среди которых в едином броске изображены герои тех лет: командир, пехотинец и девушка-санинструктор. Противоположный борт корабля уходит в море, на нем изображен барельеф – бойцы, готовые к атаке.

Не забыты Новороссийском и герои-матросы. В 1968 г, в честь 25-летия битвы за город, был торжественно открыт памятник Героическим морякам-черноморцам – постамент в виде высокой волны, по которой несется навстречу врагу катер ТКА – 341.

Памятник героическим морякам-черноморцам

Мемориальный комплекс “Рубеж обороны”.

9 мая 1961 в центре города на площади Свободы состоялось торжественное открытие памятника «Воинам-защитникам города Новороссийска. 1942-1943». Он являет собой пятиметровый постамент из полированного ялтинского диорита, на котором установлена бронзовая 13-ти метровая скульптурная группа. Центральная фигура памятника – военный моряк с автоматом в левой руке, рядом с ним стоит пехотинец со знаменем, группу дополняет фигура девушки-партизанки с автоматом за плечом. По боковым сторонам постамента расположены барельефы, на которых изображена высадка десанта на Малую Землю и встречу воинов-освободителей жителями Новороссийска. Трехфигурная композиция очень выразительно передает мужественные образы защитников родного города.

В 1974 году во время подводных съемок черноморского дна в курортном пригороде Новороссийска Сухая щель студентами одного из вузов на 17-и метровой глубине был обнаружен сохранившийся остов самолета ИЛ-2. Несмотря на то, что он лежал на дне уже более 30 лет, на крышке аккумулятора можно было разобрать надпись «8-й гвардейский штурмовой авиаполк, 2-я авиаэскадрилья». Кроме того, на винте сохранился номер самолета – 2440. Пользуясь этими данными, работники Центрального военно-морского архива установили, что штурмовик был сбит вражескими истребителями 19 апреля 1943 года. Тогда погибли пилот гвардии майор Кузнецов Виктор Федорович и воздушный стрелок гвардии старший краснофлотец Решетинский Александр Васильевич. После того как Новороссийская группа подводных и аварийно-спасательных работ подняла самолет со дна моря, горисполком принял решение провести восстановительные работы. Полностью обновленный самолет установили на высоком бетонном пьедестале на Малой земле, на проспекте им. Ленина. Штурмовик ИЛ-2 стал памятником всем летчикам, сражавшимся в годы войны с врагом в небе над Новороссийском.

Начиная с 19 августа 1942 года части Северокавказского фронта совместно с силами Черноморского флота и Азовской военной флотилии проводили Новороссийскую оборонительную операцию. Им противостояла ударная группировка врага 17-й группы армий «А» в составе 5-го немецкого армейского и 7-го румынского кавалерийского корпусов. Пользуясь численным преимуществом, 28 августа противник начал наступление на Новороссийск и 7 сентября захватил большую часть города. Несмотря на упорные атаки, 11 сентября враг был остановлен в юго-восточной части Новороссийска, а к 26 сентября он сам был вынужден перейти к обороне. План немецкого командования по прорыву к Туапсе и в Закавказье был сорван. На том месте, где советские войска закрыли путь противнику на юг, в 1978 году был сооружен мемориальный комплекс “Рубеж обороны”. Он представляет собой 40-метровую стелу, переброшенную через дорогу и преграждающему путь врагу. На стеле установлено четыре руки, сжимающие автоматы. На памятных досках высечены имена и названия частей, участвовавших в обороне города. В состав мемориального комплекса входит «расстрелянный железнодорожный вагон», изрешеченный более чем десятью тысячами пробоин, установленный в 1946 году.

Памятник неизвестному матросу

Крейсер “Михаил Кутузов”

В боях на кавказском театре военных действий огромную роль сыграли корабли черноморского флота. Именно благодаря поддержке их орудий советским войскам удалось остановить в районе Новороссийска немецкий бросок на юг в Закавказье. В честь моряков-героев с 1960 года на набережной адмирала Серебрякова стоит «Памятник неизвестному матросу». Он представляет собой бронзовую скульптуру, стоящей на высоком каменном постаменте в образе матроса с автоматом на плече, который смотрит куда-то вдаль моря. Памятник являет собой на редкость удачный пример советской монументалистики. Скульптору О. Коломойцеву очень точно удалось передать спокойное величие моряка, его мужество, мощь, и стойкость. Натурщиком для Коломойцева был мичман Ковыльников Григорий Васильевич. Монумент посвящен памяти всех погибших черноморских матросов в Гражданской и Великой Отечественной войнах.

Героическая оборона плацдарма «Малая земля» к югу от Новороссийска продолжалась 225 дней до полного освобождения города в сентябре 1943 года. В память об этих событиях в поселке Мысхако, на месте особо кровопролитных боев 1943 года, с 1979 года стоит памятник «Взрыв», который входит в состав мемориального комплекса «Долина смерти». Являет собой аллегорическое изображение взрыва, сплавленное из поржавевших осколков авиабомб мин и снарядов весом 1250 кг. Считается, что именно столько обрушили немецкие войска на каждого защитника Малой земли. Рядом с памятником стоит дерево, посаженное 6 сентября 1974 года Леонидом Брежневым.

Помимо памятников, посвященных Великой Отечественной, в Новороссийске есть и немой свидетель военной истории более поздней эпохи. Крейсер “Михаил Кутузов” заложен на Николаевском судостроительном заводе в 1951 году, в том же году спущен на воду. В 1955 году подняв Военно-морской флаг, крейсер вошел в состав Черноморского Флота. Представляет собой усовершенствованный вариант крейсеров проекта 68-К. В течении службы дважды наносил визиты дружбы в югославский порт Сплит и албанский Дуррес, также, ходил в гости в болгарскую Варну и Алжир . В 1967-1968 гг. находясь в зоне военных действий, выполнял боевую задачу по оказанию помощи вооруженным силам Египта, а в 1970 г. – вооруженным силам Сирии.

В 1986-1989 гг. проходил модернизацию на Севастопольском “Севморзаводе “, после чего выведен в резерв. Является последним артиллерийским крейсером, который был построен в СССР. В 2001 г. передислоцирован в Новороссийск и вошёл в состав Новороссийской военно-морской базы. 28 июля 2002 года, в День ВМФ, был открыт как корабль-музей. В настоящее время крейсер стоит на причале в морском порту, на нем находится филиал музея Военно-Морского флота России.

Битва за Новороссийск: мифы о войне

К превеликому сожалению, вполне простое человеческое желание одного старого ветерана из высшего звена ЦК КПСС вспомнить боевую «молодость» на Малой Земле стало настоящим жупелом для историков «школы 90-х годов». Из той когорты вчерашних комсомольских работников, которые в считанные месяцы мутировали в диссидентов, потомственных дворян и бизнесменов. В итоге, любая дискуссия о значимости битвы за Новороссийск натыкалась на целый частокол из стереотипов так называемой демшизы.

И, как это ни парадоксально, главным доказательством всей той постсоветской мифологии, которую проповедует специфическая прослойка наших граждан, является сам факт того, что битва за Новороссийск и Малую Землю связана с Леонидом Брежневым.

Итак, миф 1. Новороссийск был сдан.

Это самый живучий миф. При этом неоспорим факт того, что советская армия ни на минуту не покидала Новороссийск. В августе 1942 года был создан НОР (новороссийский оборонительный район), но, к сожалению, несмотря на все усилия, к сентябрю ворвавшиеся в город гитлеровцы вытеснили войска НОРа в восточную часть города, в новороссийскую промзону цементных заводов. Большая часть города оказалась оккупирована. 11 сентября вопреки увеличивающемуся натиску противника оставшиеся в живых бойцы НОРа, пополнившиеся 305-м батальоном под командованием легендарного Цезаря Львовича Куникова и начштаба Вениамина Сергеевича Богословского, смогли организовать оборонительный рубеж по балке Адамовича у стен завода «Октябрь». Сам же штаб батальона располагался в здании новороссийской школы фабрично-заводского ученичества.

Позже их ряды пополнил 14-й и 144-й батальоны. И отступили они только для того, чтобы передать оборону 1339-му полку 318-й горнострелковой дивизии полковника Вруцкого. К тому времени из 305-го батальона в живых осталось несколько десятков бойцов. В свою очередь бойцы Вруцкого обороняли занятые позиции вплоть до известного «куниковского» десанта, с которого началось полное освобождение города.

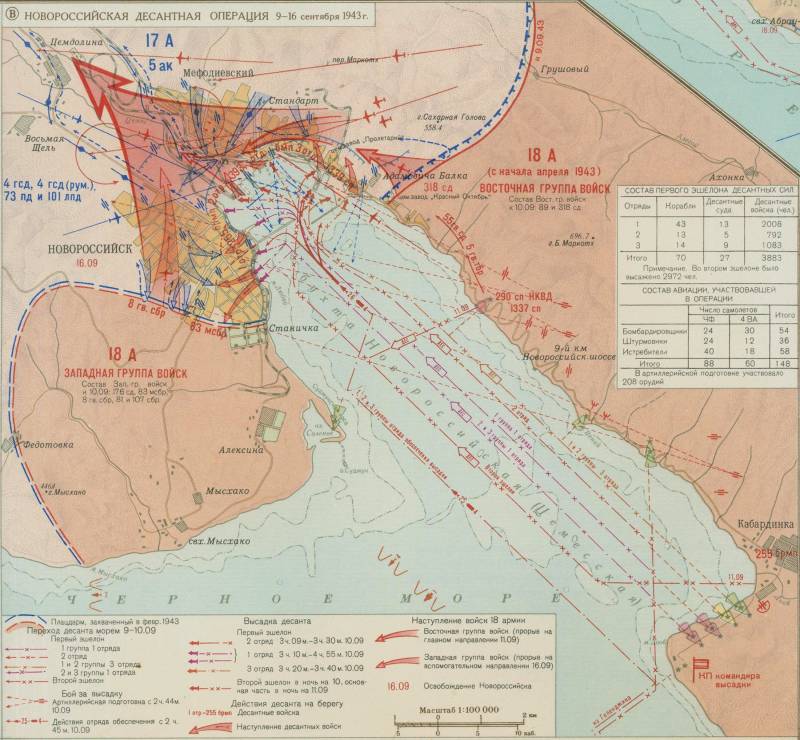

На карте боевых действий отчётливо видны границы обороны НОРа на восточной стороне города

Однако, все вышеописанные события по иронии судьбы не помешали того же 11 сентября 1942 года Совинформбюро заявить, что Новороссийск был сдан. Сказать точно, кто дал эту ошибочную сводку «наверх», наверное, уже нельзя. Впрочем, резонно будет предположить, что недостоверная информация родилась во время кадровой чехарды по НОРу. Так в период самых ожесточённых боёв за Новороссийск 7 сентября от командования 47-й армией отстранён генерал-майор Григорий Котов (кавалер ордена Кутузова, погиб в Югославии после ошибочной атаки ВВС США) и начштаба полковник Васильев. Пересдача дел новому командующему генерал-майору Андрею Гречко происходила во время городских боёв, кроме того в различных источниках указаны разные даты вступления в командование. Сам Гречко утверждает, что принял командование 8 сентября. Но в акте пересдачи боевого состава войск НОР стоит подпись Котова от 12 сентября 1942 года, подписи же Гречко там нет вообще.

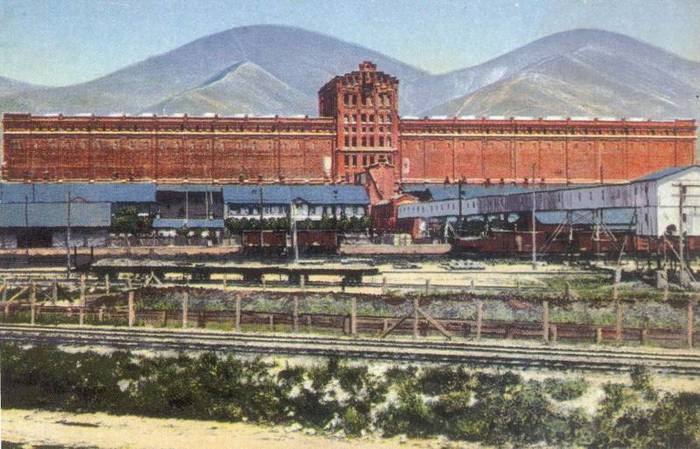

Бои в восточной части Новороссийска в районе элеватора

Стоит ли говорить, что эта дезинформация Совинформбюро (естественно непреднамеренная) легла на необычайно плодородную для исторических манипуляций почву 90-х годов.

Миф 2. Значение битвы за Новороссийск преувеличено.

Этот миф целиком и полностью зиждется на идеологической идиосинкразии демократических «историков» ко всему советскому периоду и, в данном случае, конкретно к Леониду Ильичу. При этом обуславливают они этот миф подменой понятий, смещением акцентов и замалчиванием общего геополитического положения дел.

Кроме того, часто апологеты этого мифа любят сравнивать количественный состав войск, принимавших участие в боях за Новороссийск. Естественно, получая несопоставимые с битвой за Сталинград цифры, они радостно тычут этой кривой статистикой, как неопровержимым фактом. При этом совершенно без привязки к условиям местности и боевой обстановки.

На фото современный Новороссийск – “карман” бухты, окружённый горными хребтами

Новороссийск представляет собой своеобразный «котлован» в окаймлении невысоких горных хребтов – начала Кавказа. Попасть в город можно только двумя путями – через перевал Волчьи ворота на северо-западе и по Сухумскому шоссе с юго-востока. В некоторых местах относительно ровная поверхность не превышает и сотни метров, с одной стороны обрываясь в море, а с другой упираясь в горы. Применение в данной местности крупных бронетанковых кулаков рейха исключалось вовсе. Вот как описывает местность восточного Новороссийска Георгий Кондратенко (участник сражений под Москвой, на Северном Кавказе и в Новороссийске, в 1976 году ушел в запас в звании полковника):

Местность от горы Долгая до Цемесской бухты представляет собой горный лесной массив, изрезанный во все стороны узкими щелями с очень крутыми и обрывистыми скатами. Дороги отсутствовали (кроме Сухумского шоссе), пролегали лишь тропы, по которым с трудом передвигался вьючный транспорт. Весь рубеж был густо усеян дотами и дзотами, находившимися в тесном огневом взаимодействии. Применение танков исключалось. Северный берег Цемесской бухты в этом районе представляет собой небольшую равнину шириной от 50-ти до 150-ти метров.

Вот такие балки и расщелины на всем протяжении горного хребта спускаются прямо к морю

Кстати, именно поэтому бои здесь были очень ожесточённые и тяжёлые, как раз благодаря местности. И не стоит забывать достаточно крупное применение авиации на таком маленьком участке фронта. В период особенно крупных сражений в Новороссийске одни только пикирующие бомбардировщики люфтваффе совершали до 1500 вылетов в день, действуя волнами по 25-30 машин.

Какое же значение нацисты придавали городу именем России наречённому?

Разумеется, кроме ясного желания овладеть крупным морским портом на Чёрном море с отлаженным железнодорожным сообщением, а также поживиться на месторождениях мергеля, из которого вырабатывался высококачественный портландцемент, необходимый промышленности рейха, для нацистов Новороссийск имел геополитическое значение.

По данным Тамары Юриной (кандидат исторических наук, секретарь правления Новороссийского городского исторического общества) в директиве самого фюрера от 23 июля 1942 года Новороссийско-Сухумийское шоссе, являясь единственной дорогой идущей между морем и горами к советско-турецкой границе, утверждалось как наиболее приоритетное направление (из трёх возможных) для преодоления Кавказского хребта моторизованными войсками вермахта. Более того в разгар битвы за Кавказ оборона Новороссийска становится ключевой. В тот момент Турция на юге СССР стала играть роль Японии на Дальнем Востоке. На границе с Турцией скопилось до 25 дивизий турецкой армии. Впрочем, наши южные соседи всегда были не против пошакалить за чужой счёт.

В ставке Гитлера не забывали и о политическом весе Новороссийска, обсуждая возможность размещения там не только немецкого флота, но и итальянского. К тому же, в своём очерке «Зубковская батарея» писатель и морской офицер Леонид Соболев утверждал, что в случае падения города, гитлеровцы намеревались переименовать его в «Адольфштадт» (в честь фюрера) или в «Кауказузинг» (Кавказская победа).

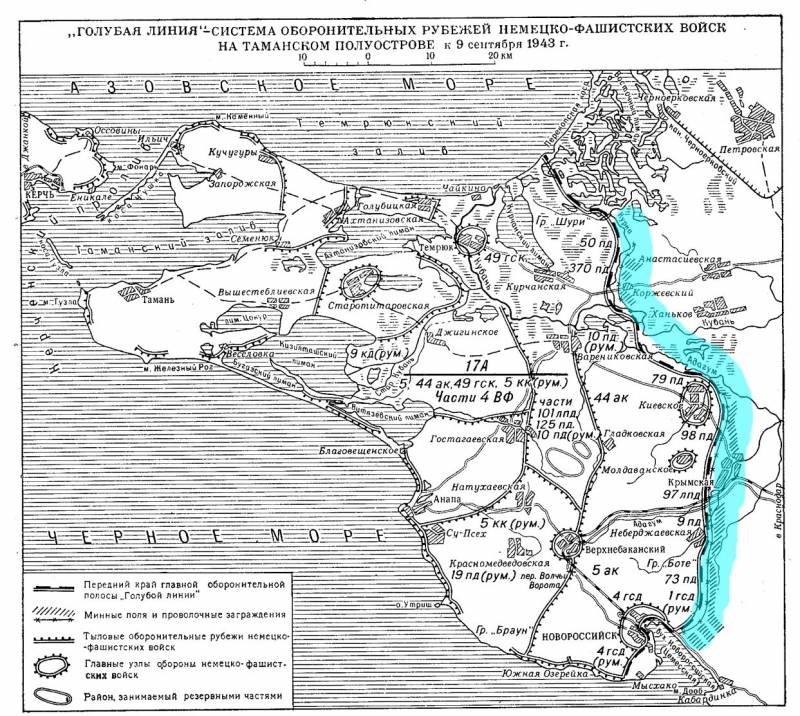

Важность этого направления для гитлеровцев непосредственно подчёркивает возведение так называемой «Голубой линии» (часто её на свой тевтонский манер называют «Готской»), которая протянулась с юга, от стен Новороссийска, на север.

Карта “Голубой линии”

Много лет спустя, после войны, в беседе с историком и писателем Львом Безыменским бывший министр третьего рейха Альберт Шпеер вспомнил слова Гитлера. Фюрер, говоря о битве за Кавказ и боях в Новороссийске, сказал: «Сначала мы должны выйти на шоссе. Тогда будет открыт путь на равнины южнее Кавказа. Там мы сможем спокойно переформировать войска и создать базы снабжения. Тогда через год-два мы начнём наступление на подбрюшье Британской империи».

Миф 3. Высадка десанта на «Малой земле» не играла никакой роли.

Корни этого мифа те же самые, что и у мифа о значении битвы за Новороссийск, а главное транслируют его те же самые люди. Одним из апологетов этого мифа является «историк» Борис Соколов, который утверждает, что малоземельский десант не добился успеха и был бесполезен. А также утверждает, что бегство гитлеровцев с Кубани и Кавказа целиком заслуга советского наступления на Украине, а отнюдь не героизм защитников Кавказа и Новороссийска, которые не только остановили врага, но и с двух сторон заблокировали порт, не позволив создать морской канал снабжения.

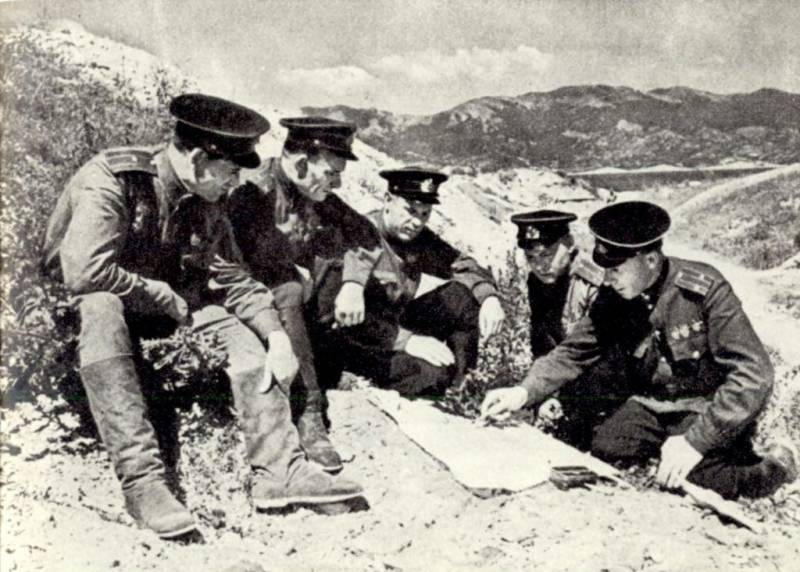

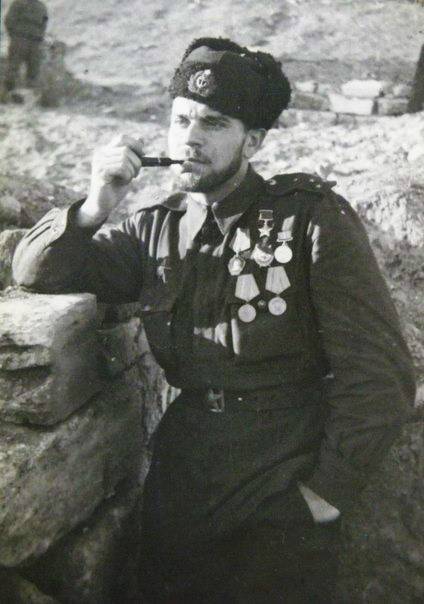

Офицеры на “Малой земле”

Впрочем, ценность самого мнения Соколова как историка приближается к нулю. С 1990-го года этот принципиальный человек неоднократно пересчитывал потери советских войск в ВОВ в сторону увеличения (с 14,7 млн. человек Соколов довел цифру до 26,4 млн., плюсуя сюда демографические потери, т.е. «неродившихся»). За свою деятельность Соколов получил от Геннадия Осипова, социолога и академика РАН, звание «самого неутомимого профессионального фальсификатора». Последний раз Соколов прославился заявлением, что Крым не имеет для России ни военно-стратегической, ни политической, ни культурной ценности. А в 2016 году после всей своей кипучей писательской деятельности даже был исключён из более чем специфического образования – Вольного исторического общества – за «неподобающее обращение с историческими источниками и некорректное цитирование чужих работ». И это-то при всей приверженности этой организации «альтернативным точкам зрения на историю»!

Однако, сам миф себя неплохо чувствует. Итак. На самом деле захват и удержание плацдарма Малая земля создал более чем серьёзную угрозу всему правому флангу немецкой обороны. Малая земля отвлекла на себя значительные силы с других участков Черноморской группы войск немцев Северо-Кавказского фронта. Кроме того, десант раз и навсегда исключил даже малейшую возможность использования противником Новороссийского порта. При любой попытке прорваться внутрь бухты к причальным сооружениям суда противника попали бы под двусторонний обстрел, не дававший ни единого шанса уцелеть.

Аэрофотосъёмка новороссийского порта немецкими лётчиками

Кроме того, чтобы сосредоточить значительные силы для штурма города на восточной его стороне просто не было пространства. Узкая полоска между горами и морем, где и оборонялись защитники города, не позволяла активно использовать бронетехнику и напоминала горлышко бутылки. По сути, любое скопление войск на этом крохотном участке было просто приглашением для немецкой артиллерии и авиации. А вот наличие плацдарма Малая земля позволила разумно распределить силы и даже перебросить часть бронетехники.

Контратака советской пехоты на “Малой земле”

В итоге можно смело констатировать, что десант имел как тактическое, так и стратегическое значение. А мифы, пусть останутся на совести тех, кто их сочиняет.

Новороссийск во время Великой отечественной войны

Краснодарские художники из команды STENACLUB нарисовали стрит-арт в Новороссийске, приуроченный к 76-й годовщине высадки моряков-черноморцев на Малую землю.

За основу рисунка взята картина Виктора Пузырькова «Черноморцы».

Выполнили рисунок Алексей Серебренников, Евгений Колпаков, Павел Бибишев и Светозар Фефелов.

![]()

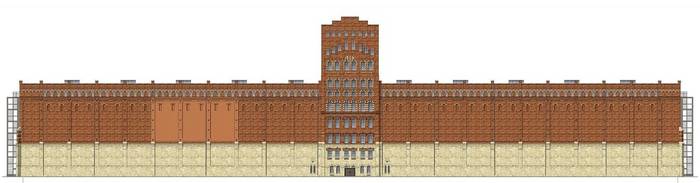

Новороссийский элеватор

Громада Новороссийского силосного амбара-элеватора своим каменно-металлическим телом и сейчас, в наш век высоток и небоскрёбов, производит сильное впечатление. Во времена же его молодости наши соотечественники, верно, и вовсе были поражены. Основные параметры сооружения впечатляют и сегодня: общая длина — более 160 м; ширина – около 30 м; высота силосных корпусов – 30 м; высота центральной башни – 40 м. Основание элеватора состояло из 364 силосов шестигранного сечения. Если их все поставить один на другой, то высота составит 8 километров. Элеватор был построен на скалистом грунте для дополнительной стойкости конструкции, а сам сооружён из металла, камня и кирпича. Его, кстати, было затрачено около 9 млн. 625 тыс. штук, а цемента – 6 тысяч тонн. А вот бутового камня и плит потребовалось 1 млн. 276 тыс. кубометров.

В 1941 грянула война. Пехотные немецкие части были ещё далеко от города, а территорию и само здание элеватора уже утюжили люфтваффе. Естественная логика войны быстро уменьшала как объёмы работ, так и количество самих рабочих. Вскоре большинство рабочих-мужчин ушли на фронт, их заменили женщины. Они отправляли зерно в глубь страны либо на нужды армии. Также принимались все усилия, чтобы вывезти высокотехнологичное по тем временам оборудование, дабы не повторился разгром государственного промышленного потенциала, как во время Гражданской войны.

В сентябре 1942 года нацистский натиск под стенами Новороссийска прорвал оборону города. Разрозненные отряды, фактически отрезанные от своих войск, продолжали сопротивляться, но на трагическую ситуацию обороны города их отчаянное сопротивление повлиять уже не могло.

В такой ситуации находились и отряды у элеватора, способные угодить в окружение или же уже находящиеся в нём. Несмотря на то, что здание элеватора господствовало над территорией, было отличным местом для корректировки артиллерии, а основательность постройки превращала элеватор в неплохое укрепление, защищать его не было смысла. Во-первых, сам элеватор к обороне не был готов. Его внушительные размеры позволяли противнику проникнуть внутрь через множество ходов, которые не были замурованы. Во-вторых, дефицит личного состава не давал ни единого шанса прикрыть все опасные для штурма направления. Элеватор достался нацистам.

К сентябрю 1943 года планировалось полное освобождение Новороссийска. Предварять её должен был десант советских бойцов прямо в порту. Учитывая условия это была не менее сложная задача, чем та, что стояла перед легендарными «куниковцами». Поэтому десантников учили по-куниковски, т.е. превосходное владение оружием врага, навыки ножевого боя и непременные тренировки до изнеможения, максимально приближённые к тем условиям, в которых десантникам придётся драться.

В ночь с 9 на 10 сентября в составе десантного отряда в Лесном порту Новороссийска также высадилась усиленная (200 автоматчиков) рота морской пехоты 25-летнего капитан-лейтенанта Александра Райкунова. Морпехи сразу же оказались на минном поле под огнём дотов противника. Два десантника подорвались на минах, что вызвало замешательство. Увидев это, Александр личным примером поднял бойцов, рванув сквозь мины вперёд. Рота в едином порыве своего командира преодолела проволочные заграждения, уничтожив два дота.

Столь отчаянное и неожиданное продвижение нашей морской пехоты стало для гитлеровцев полной неожиданностью. Не обращая внимания на фланги, игнорируя все правила боя, рота Райкунова, как нож сквозь масло, прошла к зданию вокзала и взяла его штурмом. К 6:45 утра над зданием вокзала развевался Военно-морской флаг Советского Союза, а капитан-лейтенант радировал в штаб о занятой им позиции.

Вскоре отряд Райкунова, пользуясь тем, что немцы либо до сих пор не могли выяснить суть происходящего, либо попросту не воспринимали их всерьёз, думая, что это небольшой осколок отчаянных смертников, взял штурмом несколько силосных башен элеватора, фактически с тыла. Так громада русской промышленности наконец вернулась законным владельцам. Правда, отчасти, так как в некоторых помещениях ещё оборонялись гитлеровцы.

Однако к рассвету, несмотря на все усилия немцев, отряд Райкунова овладел целым промышленным комплексом: частью нефтебазы, железнодорожным депо, вокзалом и, конечно, элеватором. Наладив оборону и заняв выгодные огневые точки, пользуясь всеми оборонительными приготовлениями немцев, Райкунов занял круговую оборону. Отряд будет отбиваться от превосходящих сил противника до утра 16 сентября, без провизии и воды.

Вскоре морпехи полностью перешли на трофейное вооружение. Для этого по ночам они проводили вылазки в сторону гитлеровцев, пополняя боезапас. Когда по подозрительному молчанию ПТРД немцы поняли, что бронебойщики остались «голыми», гитлеровские танки стали внаглую подходить к силосным башням на расстояние 60-70 метров и бить в упор. Но стены элеватора оказались крепки.

13 сентября замолчала развороченная рация. Но отряд продолжал сражаться. Используя инфраструктуру промышленного комплекса и даже канализационные коммуникации, морпехи появлялись в самых неожиданных для противника местах. Так, старшина Владимир Колесников ночью пробрался в канализационный люк, в районе которого стоял немецкий «зверинец». А днём две машины настигла смерть из… канализации. За этот бой Колесников будет награждён Орденом Красного Знамени.

Только утром 16 сентября подразделения 30-й стрелковой дивизии вышли в район элеватора и железнодорожного вокзала, очистив весь промышленный комплекс от разрозненных групп противника. Только много позже отряд Райкунова узнает, что своим отчаянным прорывом и упорной обороной они смогли оттянуть на себя значительное количество войск противника, чем, безусловно, способствовали продвижению всех войск новороссийского района. Морпехи отразили 28 контратак гитлеровцев, подавили и уничтожили 16 огневых точек, истребили свыше 500 солдат врага и т.д.

Райкунова наградят Орденом Красного Знамени буквально сразу после выхода из «окружения», а всего через пару дней поступит приказ присвоить капитан-лейтенанту Александру Васильевичу Райкунову звание Героя Советского Союза. Александр — почётный гражданин города-героя Новороссийска, одна из улиц города названа в его честь.

![]()

Зубков замолчал

Посвящается подвигу береговых батарей в годы Великой Отечественной, батарее капитана Зубкова и Андрею Эммануиловичу лично. Интересующиеся могут почитать нашу с одногруппницей статью по этой ссылке

http://pikabu.ru/story/batareya_kapitana_zubkova_regulirovsh.

Данный очерк не претендует на историчность, я пытался, базируясь на исторических фактах, воссоздать атмосферу боев во время операции “Нептун”. Буду благодарен за адекватную критику, если вам понравится, буду писать еще 🙂

На командном пункте Малой Земли, вырытом глубоко в скальном грунте, царила напряженная атмосфера. Среди связистов, офицеров и посыльных, то и дело появлявшихся там, ходила одна фраза, передаваемая друг другу исключительно шепотом – Зубков замолчал. Зубков замолчал.

Середина апреля 1943 года воинам-малоземельцам запомнилась надолго – немцы предприняли одну из самых ожесточенных попыток сбросить десант в море. Тысяча самолетов оказывала немцам поддержку, а почти из всех немецких черноморских портов вышли корабли-охотники, стремящиеся перерезать снабжение

А сейчас добавилась и новая беда – час назад под непрерывными бомбежками замолчала “первая скрипка” береговых батарей, 314-я, более известная как батарея капитана Зубкова.

Тем временем в кубрике батареи 314 было душно от цементной пыли, сыпавшейся с потолка. Молодой офицер со следами какой-то преждевременной зрелости на лице поднял глаза на лестницу, по которой сбежал матрос из обслуги третьего орудия, держащий в руках какую-то смятую и опаленную бумажку

– Разрешите обратиться, трищ капитан?

– Обращайтесь, что у вас?

Матрос, немного помявшись, протянул вперед бумажку, на которой большими буквами было выведено

“Моряки батареи 314! Фюрер уважает вашу храбрость и предлагает вам сдаться! Рейх обещает вам 100000 марок за сдачу батареи выдачу командира и политруков.“

Прочитав послание, Зубков вопросительно поднял глаза на моряка, который довольно скалился

– Трищ капитан, общество таки протестует за столь низкую цену за вашу голову и намерено срочно это выразить, восстановив связь и работоспособность второго и третьего орудий в ближайшие два часа и доставив наши послания адресату

Впервые за многие месяцы командир улыбнулся

– Выполняйте, главстаршина.

Через 40 минут моряк-радист на Малой Земле, пытавшийся дозвониться до батареи, бросил наушники и хватил по грубому столу от радости. Над головой выли стомиллиметровые снаряды, уходившие вглубь немецких позиций по ранее известным местам скопления, а знакомый чуть усталый голос повторял в эфире: “Я Высота. Я Высота. Запрашиваю уточнение координат. “

Новороссийск во время Великой отечественной войны

Бои за Новороссийск продолжались 393 дня. В начале сентября 1942 г. немецко-фашистские войска захватили большую часть города. Оборонявшие его 47-я армия, моряки Черноморского флота и Азовской военной флотилии закрепились в юго-восточной части Новороссийска и сорвали план противника прорваться в Закавказье по Черноморскому побережью и овладеть нефтеносными районами.

Для объединения усилий сухопутных войск, авиации и флота в целях обороны Новороссийска и Тамани Ставкой ВГК 17 августа был создан Новороссийский оборонительный район (НОР). В его состав вошли войска 47-й армии (командующий генерал-майор Г.П.Котов, с 8 сентября генерал-майор А.А.Гречко – командующий НОР), корабли и части АВФ (командующий контр-адмирал С.Г.Горшков – заместитель командующего НОР по морской части), силы Темрюкской, Керченской и Новороссийской ВМБ, сводная авиагруппа ЧФ, а также 216-я стрелковая дивизия 56-й армии. В задачу НОР входило не допустить прорыва противника в Новороссийск ни с суши, ни с моря. Границы НОР: Анапа – станицы Крымская (Крымск), Абинская (Абинск) – Шапсугская – Фальшивый Геленджик. В его составе было около 15 тыс. человек.

К началу наступления немецко-фашистских войск строительство оборонительных рубежей еще не было закончено, оно продолжалось во время боевых действий. Передовой рубеж проходил по левому берегу р. Кубань в 40-60 км от города, основной рубеж – в 25-35 км и упирался флангами в море у Анапы и м. Дооб. Тыловой рубеж был в 10-24 км от города, рубеж прикрытия проходил по окраинам. Противник выделил для захвата Новороссийска 2 пехотные и 3 кавалерийские дивизии. Войска НОР уступали противнику в численности: по людям – в 4 раза, по орудиям и минометам – в 7, по танкам и самолетам – в 2 раза.

19 августа немецко-фашистские войска начали наступление из района Краснодара на Крымскую и на следующий день подошли к передовому рубежу НОР. Несмотря на превосходство противника в силах и средствах, войска 47-й армии и части морской пехоты, отразив атаки, не дали ему прорваться к городу и 25 августа приостановили его наступление.

Перебросив часть сил с туапсинского направления, противник возобновил наступление на левом фланге, 31 августа наши войска были вынуждены оставить Анапу. Отрезанные от основных сил части морской пехоты оказывали героическое сопротивление в районах Темрюка, Варениковской, Красного Октября. Усилив наступающую группировку, противник занял часть Новороссийска. В ночь на 10 сентября основные силы НОР отошли на восточную окраину города. Новороссийская ВМБ была переведена в Геленджик. В ожесточенных боях наши войска 11 сентября остановили врага в юго-восточной части города, в районе цементных заводов и на рубеже гора Долгая, Адамовича Балка. Бои продолжались до 26 сентября, затем враг вынужден был перейти к обороне.

При отражении наступления противника отличились 83-я отдельная морская стрелковая бригада, 1-я (с 18 сентября 255-я) бригада и батальоны морской пехоты. Большую огневую поддержку войскам НОР оказывали корабли, береговая артиллерия и авиагруппа ЧФ. С 19 августа по 11 сентября береговой артиллерией было произведено более 280 стрельб. В боях принимала активное участие и зенитная артиллерия. Авиагруппа НОР (112 самолетов) систематически наносила бомбоштурмовые удары по противнику, его кораблям и плавсредствам, отражала многочисленные налеты авиации на Новороссийск. Корабли и авиация ЧФ обеспечивали перевозки личного состава и воинских грузов к линии фронта. Действия кораблей и береговой артиллерии ЧФ с восточного побережья Цемесской бухты лишили противника возможности использовать Новороссийский порт для базирования кораблей и транспортов.

За период операции было выведено из строя 14 тыс. солдат и офицеров противника, уничтожено 47 танков, 25 самолетов, 95 орудий и минометов, 320 автомашин и др. В результате героических действий Красной Армии и ВМФ наступление немецко-фашистских войск в районе Новороссийска было остановлено. Несмотря на все усилия, врагу не удалось прорваться в Закавказье по Черноморскому побережью.

В оккупированной части Новороссийска действовала подпольная организация. Патриоты уничтожали оккупантов, совершали диверсии, собирали сведения о противнике и передавали их советскому командованию; на основе этих данных советская артиллерия наносила удары по штабам и другим объектам противника.

В ночь на 4 февраля 1943 г. в южном Новороссийске, в районе Станички, был высажен морской десант, который захватил плацдарм и удерживал его до полного освобождения города советскими войсками. За время оккупации Новороссийска около 7 тыс. человек было замучено в застенках гестапо, более 32 тыс. человек угнано в Германию.

За героизм и умелые действия при освобождении Новороссийска 19 соединениям и частям присвоено почётное наименование Новороссийских. За стойкость, мужество и героизм, проявленные в тяжёлых условиях защитниками города в годы Великой Отечественной войны, 7 мая 1966 г. Новороссийск награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, а 14 сентября 1973 г. ему присвоено почётное звание «Город-герой» и он награждён орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».

Новороссийск во время Великой отечественной войны

Новороссийск – город в Краснодарском крае, на побережье Цемесской бухты Чёрного моря. Крупнейший порт России на Чёрном море. Город расположен одной из самых удобных глубоководных бухт Черного моря.

В 17-м веке начинается затяжная полоса войн России с Турцией за выход к Азовскому и Черному морям. Чтобы упрочить свое положение на черноморских берегах турки возводят в 1722 году на берегу Суджукской бухты крепость Суджук-Кале. Именно здесь, на траверзе Суджукской крепости, произошло первое победоносное для юного Черноморского флота морское сражение. 29 мая 1773 года русская эскадра под командованием капитана 1-го ранга Я.Ф. Сухотина уничтожила 6 турецких кораблей. Позже были и другие славные победы при Суджук-Кале: на море и на суше. Дважды русские войска овладевали этой крепостью, но каждый раз ее приходилось оставлять туркам по условиям очередного мирного договора. И лишь в 1829 году договор, подписанный в Андрианополе, поставил точку в споре двух держав. Суджукский берег окончательно становится берегом Новой России.

В 1839 г укрепление Суджук-Кале. было переименовано в Новороссийск, а уже через 7 лет ему официально присвоен статус города. Какое-то время Новороссийск развивался как курорт, но после строительства железной дороги и нахождения месторождений мергеля Новороссийск быстро развивается и становится промышленным и торговым центром.

В мае 1896 года Новороссийск становится центром новоиспеченной Черноморской губернии. Это была самая миниатюрная губерния Российской империи. На момент образования в ней проживало всего-то 57,5 тысяч человек.

Новороссийск сыграл заметную роль в истории Гражданской войны 1918-1920.

18 июня 1918 года в Новороссийской бухте были затоплены своим экипажем корабли российского Черноморского флота, предпочитавшего эту участь позорной сдаче немецкому войску.

26 августа 1918 года в город вошли части Добровольческой армии Военным губернатором был назначен полковник А.П. Кутепов. 4 января 1920 года Верховный Правитель России адмирал А.В. Колчак передал свои полномочия генералу А.И. Деникину. С этого дня Новороссийск, место пребывания Правительства при Верховном Главнокомандующем Вооружёнными Силами Юга России.

27 марта 1920 года в Новороссийск вступили части Красной Армии.

Во время Великой Отечественной войны летом 1942 года гитлеровцы предприняли решительный бросок на юг, стремясь выйти к Волге и захватить Кавказ. В директиве № 45 Гитлер поставил перед наступающими войсками и такую задачу – “овладение всем восточным побережьем Черного моря, в результате чего противник лишится черноморских портов и черноморского флота”. Смертельная угроза нависла над Новороссийском.

17 августа 1942 г. был создан Новороссийский оборонительный район. Город обороняли 47-я армия, моряки Черноморского флота и Азовской военной флотилии. На предприятиях создавались отряды народного ополчения, было построено 40 командных пунктов, 150 огненных точек, оборудована полоса противопехотных и противотанковых препятствий общей протяженностью более 30 километров.

19 августа 1942 года начались бои за Новороссийск. Они продолжались 393 дня. Дольше оборону держал только героический Ленинград. Первые недели боев принесли горечь утрат и разочарований.

Враг превосходящими силами рвался к Новороссийску. Бои не утихали ни днем, ни ночью. Большую помощь защитникам города оказывали корабли Черноморского флота. 1 и 4 сентября 1942 г. лидер “Харьков” и эскадренный миноносец “Сообразительный” артиллерийским огнем нанесли мощные удары по скоплениям войск противника на подступах к Новороссийску.

Сдержать врага на дальних подступах к городу не удалось. Уже 6 сентября бои с противником переметнулись на городские улицы. Враг ворвался в город, захватил железнодорожный вокзал, элеватор и порт. В ожесточенных боях советские войска, практически после сдачи всего города, 11 сентября остановили его в юго-восточной части Новороссийска. В этот момент дрогнули нервы у тех, кто обязан был докладывать в Ставку о ходе боев. В итоге, 11 сентября Совинформбюро сообщило о событии, которому, к счастью, не суждено было случиться: “После многодневных ожесточенных боев наши войска оставили город Новороссийск”.

Между тем, наступление 17-й немецкой армии захлебнулось там, где должно было начаться: у цементных заводов, на первых километрах стратегически важного Сухумийского шоссе, открывавшего немцам путь в Закавказье и дальше – на Ближний Восток. Противник был вынужден перейти к обороне. Таким образом, советские войска и силы флота сорвали вражеский план прорыва в Закавказье через Новороссийск.

Зимой 1943 года, после разгрома немецких войск под Сталинградом, стратегическая инициатива перешла в руки Красной Армии. Немцы вынуждены были спешно оставить свои кавказские позиции и отойти за мощные оборонительные рубежи “Голубой линии”. Казалось, еще один натиск и враг будет вышвырнут из Новороссийска. Однако плохо подготовленное январское наступление Черноморской группы войск закончилось провалом.

Выправить ситуацию должна была крупная десантная операция советских войск в районе Южной Озерейки. Времени и средств для ее подготовки было выделено недостаточно, опыта проведения успешных наступательных операций у командования войск не было вовсе. Основной озерейский десант окончился неудачей. Но отвлекающий десант под командованием майора Ц.Л. Куникова оказался неожиданно успешным и превратился в основной. Плацдарм, захваченный куниковцами в ночь с 3 на 4 февраля 1943 года южнее Новороссийска в районе населенного пункта Станички., сталболезненной занозой в теле немецкой обороны. Спустя пять дней на плацдарме в 30 квадратных километров, названном “Малой землей”, находилось уже до 17 тысяч советских солдат и офицеров десантных войск, имевших 21 орудие, 74 миномета, 86 пулеметов и 440 тонн боеприпасов и продовольствия.

225 дней длился героическая эпос Малой земли. В результате боевых действий десантной группы войск в период с 4 по 30 апреля 1943 г. было уничтожено более 20 тысяч вражеских солдат и офицеров, захвачено и уничтожено большое количество военной техники.

Немецко-фашистское командование, считая Новороссийск ключом обороны всего Таманского полуострова, превратило его и окрестные высоты в крупный узел обороны. В черте города и порта было построено свыше 500 оборонительных сооружений.

10 сентября 1943 года штурмом города с суши, моря и плацдарма на Малой земле началась Новороссийская наступательная операция, осуществленная силами 18-й армии, НВМБ, 4-й воздушной армии и ВВС Черноморского флота. Замысел операции был безупречен, но ее реализация прошла далеко не гладко. Дерзкий десант с моря, ошеломивший противника, оказался под угрозой срыва из-за задержки с высадкой второго эшелона. Сражавшихся десантников выручили войска 318-й стрелковой дивизии, прорвавшие оборону противника с суши и вызвавшие огонь на себя.

После ожесточенных уличных боев 16 сентября Новороссийск был полностью освобожден. За мужество и отвагу 21 воин-защитник Малой земли был удостоен звания Героя Советского Союза, сотни солдат и офицеров награждены орденами и медалями, 19 частям и соединениям Красной Армии привоено почетное наименование Новороссийское. 1 мая 1944 г. Указом президиума Верховного Совета СССР учреждена медаль “За оборону Кавказа”, которой награждено около 600 тысяч человек.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1973 года за выдающиеся заслуги перед Родиной, массовый героизм, мужество и стойкость, проявленные трудящимися Новороссийска и воинами Советской Армии, Военно-Морского Флота и авиации в год в Великой Отечественной войны, и в ознаменование 30-летия разгрома фашистских войск при защите Северного Кавказа городу Новороссийску присвоено звание «Город-Герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

«Новороссийское сражение» (Новороссийская десантная операция 10 — 16 сентября 1943 года)

Опубликовано: «Новороссийское сражение» (Автор: генерал-полковник К. Н. ЛЕСЕЛИДЗЕ. Газета “Боец РККА” 26 октября 1943 года № 257). Источник: www.pobeda.elar.ru. Фото: ” Переправа на «Малую землю». 1943 год”. Автор фото: кинооператор Марк Трояновский (снимал материалы на «Малой земле» под Новороссийском (Мысхако)). Фото из архива А. М. Трояновского.

Освобождение Новороссийска по существу решило судьбу немецкой группировки на Таманском полуострове, этого, как называли его немцы, кубанского предмостного укрепления. Враг связывал с ним далеко идущие намерения. Можно сказать, что это была последняя опора немцев в их планах активных действий на юге, и падение Тамани свидетельствует о полном крахе этих планов. Немцы думали при удаче на Курско-Белгородском направлении использовать Тамань для наступления на Северный Кавказ, а вынуждены были вместо этого уносить ноги и спасать свою шкуру, что нм удалось в крайне ограниченных пределах.

Взятие Новороссийска Красной Армией лишило немцев крупнейшей черноморской базы, а последующая ликвидация таманской группировки сделала Крым постоянно угрожаемым немецким «передним краем». Не помогли ни истерические призывы фашистской пропаганды «держаться до последнего солдата», ни приезд Гитлера в Крым весной этого года, ни сосредоточение в районе Новороссийска и на Тамани крупных немецких сил – 17 отборных дивизий, в том числе СС’овских и гренадерских частей. Немцы сброшены в море, понеся тяжелые, невосполнимые потери. В боях за Новороссийск наши войска разгромили 73 немецкую пехотную дивизию, 4 и 101 немецкие горно-стрелковые дивизии, 4 румынскую горнострелковую дивизию и портовые команды морской пехоты немцев.

С освобождением Новороссийска и Тамани битва за Кавказ победоносно завершена. Трудно переоценить значение этого события для всего хода великой отечественной войны с немецкими захватчиками.

Общее наступление Красной Армии создало благоприятную обстановку для успешных боевых действий наших частей в Районе Новороссийска. Личный состав, бойцы и офицеры накопили большой опыт стойкой маневренной обороны, действий мелкими группами в тылу врага, десантных операций.

Героическая шестимесячная борьба на мысе Мысхако, так называемой «Малой земле», явилась боевой школой для солдат и офицеров Северо-Кавказского фронта и моряков Черноморского флота, освободивших Новороссийск и Тамань. Борьба за Новороссийск была сложным и длительным сражением, в котором приняли участие все рода войск, самая разнообразная боевая техника и применена в развернутом виде тактика маневрирования. Войскам пришлось сочетать здесь более чем годичный опыт боев в горнолесистой местности с опытом уличных боев на «Малой земле», с практикой артиллерийского и авиационного наступления и тактических десантов.

Самый штурм Новороссийска был заключительным сражением, так как борьба за город непрерывно велась весь год. Оборона цемзавода «Октябрь», десант на «Малую землю», штурм «Голубой линии» немецкой обороны частями генерала Гречко — все это этапы борьбы за город.

Новороссийск прикрывался морем и полностью господствующими над всей окружающей местностью, особенно у южной и юго-восточной окраин города, высотами Сахарная Голова, Долгая и др.

В течение года немцы построили на подступах к городу многоярусную систему обороны с бетонированными дотами, минными полями, завалами, проволочными заграждениями. Многие дома в городе были заранее приспособлены для упорной обороны, а каждая из высот превращена в мощный узел сопротивления. Противник хорошо просматривал и простреливал всеми видами оружия наши позиции. В июле и августе наши части предприняли несколько попыток овладеть господствующими высотами, но успеха не имели. Противник прочно удерживал занимаемые им позиции также перед фронтом наших десантных частей, высаженных еще в феврале на мыс Мысхако, в районе Станички. Взять город лобовым ударом с суши было чрезвычайно трудно. Такая операция неизбежно привела бы к большим потерям. Командование приняло решение взять город штурмом одновременно с суши и с моря с высадкой десанта прямо с Цемесской бухты.

Для характеристики масштабов новороссийского сражения достаточно сказать, что за 10 сентября (первый день высадки) нашей артиллерией и минометами было выпущено по Новороссийску около 100 тысяч снарядов и мин. Огневой налет был настолько силен, что Цемесская бухта и набережная Новороссийска покрылись пламенем. Пользуясь паникой среди противника, флот ворвался прямо в новороссийский порт. Противник не ожидал такой дерзости. Приходилось врываться в плотно заминированную бухту и производить высадку на заминированный берег под сильным артиллерийским и минометным огнем немцев. Большинство судов входило в бухту, когда стало уже совсем светло, противник бил по подходящим транспортам прямой наводкой из заранее пристрелянных орудий. Несмотря на это, наши люди уцепились за берег и начали успешно расширять плацдарм. На успехе операции сказалась большая предварительная выучка войск действиям в десантах и с плавсредствами.

В составе участников десантной операции 10 сентября были бойцы и офицеры, имеющие самый разнообразный боевой опыт, в том числе много участников обороны Одессы и Севастополя и десанта на «Малую землю». Следует сказать прежде всего о стрелковом полку подполковника Каданчик 818 Новороссийской дивизии. Эта дивизия, на две трети состоящая из сынов кавказских народов, в течение года удерживала важнейший рубеж нашей обороны на цемзаводе «Октябрь», крайний левый фланг фронта великой отечественной войны. Никакие самые яростные атаки немцев, занимавших господствующие высоты, не поколебали стойкости и упорства ее бойцов и офицеров. Дивизия, создавая постоянную угрозу засевшим в Новороссийске немцам, лишила их возможности использовать прекрасный порт и гавань этой черноморской крепости. Артиллерия 318 дивизии простреливала бухту.

Закалившись в упорных оборонительных боях, личный состав дивизии дал прекрасное, мужественное и умелое ядро десанта. Под сплошным огнем противника бойцы и командиры высадившегося на берег полка с криками «ура» устремились к домикам, стоявшим на берегу. Противник в панике бежал в глубь территории завода «Пролетарий». Группа бойцов, возглавляемая младшим лейтенантом Алексеевым, первой достигла электростанции и, забросав верхний этаж гранатами, заняла ее. Боец комсомолец Фразиев проник в этот этаж через окно и в рукопашной схватке уничтожил 5 гитлеровцев. Дерясь в окружении он написал на азербайджанском языке записку: «Если умру, считайте, что я выполнил долг перед родиной». На рассвете немцы подтянули к зданию пушку и готовились обстрелять дом. Фразиев заметил немцев и через окно метнул в них противотанковую гранату. Вражеский орудийный расчет был уничтожен. Пытаясь отбить электростанцию, немцы семь раз переходили в атаку, но успеха не имели. На здании электростанции развевался красный флаг. Его водрузил парторг роты тов. Мкртычев.

Другой полк 318 Новороссийской дивизии, высадившийся на берег на второй день штурма, соединился с первым. Эти полки в результате упорных пятидневных боев овладели цемзаводом «Пролетарий», поселком Мефодиевский, вынудив немцев оставить свой самый мощный узел сопротивления перед фронтом наших частей, занимавших цемзавод «Октябрь». Трудно сказать, кто больше отличился среди бойцов и офицеров 318-й. Здесь каждый дрался как герой. Подполковнику Каданчик, его заместителю майору Леженину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Рядом с частями 318-й дрался на берегу штурмовой батальон 55 гвардейской ордена Ленина, трижды краснознаменной и ордена Суворова 2-й степени дивизии. Левофланговая рота этого батальона гвардии лейтенанта Самохвалова, наступавшая по берегу моря, должна была соединиться с гарнизоном бойцов 318-й, оборонявшим электростанцию в окружении немцев. На пути ее были 7 вражеских дотов, связанных единой огневой системой. Доты имели по две амбразуры и вели огонь как по фронту, так и в сторону моря. Тов. Самохвалов под покровом ночи обошел доты с флангов и с тыла по воде и так стремительно атаковал их, что немцы бросились бежать. Гвардейцы соединились с десантниками, оборонявшими электростанцию, и вместе с другими частями 318 дивизии ворвались в город.

Превосходно дрались моряки отряда Героя Советского Союза капитан-лейтенанта Ботылева, достойные наследники и продолжатели славы Куникова, чей батальон первым ворвался на «Малую землю» в феврале 1943 г. В первый же день боя ими были заняты клуб имени Сталина и Дом моряков, которые они сумели удержать до прихода на помощь наших десантных и полевых частей. Рота автоматчиков этого отряда во главе с Героем Советского Союза капитан – лейтенантом Райкуновым выдвинулась в район вокзала и действовала там в окружении немцев до прихода гвардейцев 55-й.

Героический гарнизон «Малой земли» все дни штурма вел упорные бои и непрерывно атаковал позиции немцев. Тем самым он оттягивал на себя большие силы и способствовал прорыву немецкой обороны в районе цемзавода. Навсегда сохранится в памяти момент встречи защитников «Малой земли» с десантными и полевыми частями, ворвавшимися в город. С этого момента «Малая земля» стала большой, нашей родной, освобожденной новороссийской землей!

16 сентября в город ворвался 88 Краснознаменный батальон морской пехоты. Краснофлотцы прорвались в центр города и, действуя мелкими разрозненными группами, вели здесь яростный бой за каждый дом, этаж и лестничную клетку. Многие из них погибли, но ценой собственной жизни внесли в ряды немцев замешательство и смятение, проложили путь нашим частям. Бок-о-бок с ними геройски дрались в центре города бойцы и офицеры 290 Новороссийского полка НКВД.

Из трехамбразурного дзота немцы простреливали весь причал фланговым огнем. Они чувствовали себя в полной безопасности за толстой бетонированной стеной. Тогда бойцы залпом ударили по амбразурам из ПТР. Их огонь корректировал сам командир полка, ныне Герой Советского Союза, полковник Пискарев. Отлично работали снайперы полка. Рядовой Садыков уничтожил 25 фашистов, Махмудов — 10. Немцы бросились бежать. Здесь их настигли пулеметными очередями вставшие за пулеметы, в виду выхода из строя пулеметчиков, зам. командира полка по политчасти майор Козенков и агитатор политотдела армии майор Клюненко.

Совместными усилиями всех родов войск противник был вышиблен из Новороссийска. Город и второй черноморский порт были освобождены. Перед натиском наших частей не устояли ни сложная система немецкой обороны, ни ее мощная техника. Враг бежал, оставив на поле боя тысячи солдат и офицеров, а также большое количество техники и военного имущества.

Полевые части, десантники, моряки, войска НКВД, летчики, артиллеристы, саперы—все рода оружия прославили себя в шестидневном сражении за Новороссийск.

Невозможно перечислить даже выдающиеся подвиги участников штурма. Их сотни. Этим прежде всего обеспечен успех новороссийской операции.

Бой за Новороссийск, оттянувший на себя большие силы немцев, позволил частям генерала Гречко успешно провести штурм так называемой «Голубой линии» обороны немцев, что вместе со взятием Новороссийска решило судьбу Тамани. В то время, как новороссийское сражение продолжалось год, полное освобождение Таманского полуострова и устья р. Кубани от немцев было полностью завершено за 22 дня.

Дивизии, успешно штурмовавшие Новороссийск, отлично проявили себя также в последующих боях за Таманский полуостров. В числе их 318 Новороссийская, занявшая Анапскую, 55 гвардейская, бравшая десантом Благовещенскую, и ряд других. В боях за Тамань был широко использован опыт штурма Новороссийска, высадка десантов, действий мелких штурмовых групп и т. п. Этот опыт мы еще будем тщательно изучать, чтобы полностью использовать его в последующих боях.

Наши части и соединения, окрыленные благодарностью великого Сталина, готовы и в предстоящих боях прославить свою родину новыми образцами воинской доблести и боевого умения.