Автомобильные пробки – пути решения проблемы

Проблема автомобильных пробок на дорогах крупных городов (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и др.) и пригородных трасс как никогда актуальна.

С каждым годом машин на дорогах городов становится все больше и больше. При этом и к самим дорогам претензий много: плохое качество, неудобные автомобильные развязки, отсутствие надземных/подземных переходов (много светофоров) и объездных дорог для грузовых фур.

Борьба с пробками на дорогах. Идеи и пути решения проблемы

Проблема пробок на дорогах требует решения – чем скорее, тем лучше как для отдельного человека, чье время тратится впустую (ну разве что пассажир может книжку почитать или поспать в общественном транспорте), так и для экономики страны в целом. Выделим несколько идей, которые способны разрешить давно назревшую проблему – общероссийскую и общемировую.

Решение транспортной проблемы – общие меры

Меры по борьбе с автомобильными пробками на дорогах (для крупных и средних городов) можно разделить на организационные и дорожно-строительные.

Организационные меры по решению транспортной проблемы

Организация поочередного движения автомобилей с четными и нечетными номерами в разные дни недели. Такая мера, введенная во многих странах Европы, оказалась достаточно эффективной. К тому же сокращение автотранспорта на дорогах является одной из мер по борьбе с загрязнением воздуха.

Введение зон платного въезда в самые “проблемные” районы города. Ярким примером здесь служит Лондон, где введена плата за въезд в центр, при этом предоставлена льгота инвалидам и такси. Такая мера (для относительно богатой Москвы или Санкт-Петербурга ее ввести, в принципе, можно) не избавит город от пробок полностью (по подсчетам экспертов снизит объемы движения для Москвы на 10-30%), но хотя бы станет постоянным источником средств, которые можно потратить на строительство новых дорог, автомобильных развязок, парковок.

Проблема с парковками в крупных городах очень актуальна. Сегодня огромное количество автомобилей припарковано у обочин дорог (иногда в два и даже три ряда), что способствует образованию заторов. В зимний период “брошенные” на обочину (на произвол судьбы) машины затрудняют работу дорожным службам по уборке снега.

Решить проблему с парковками может максимальное затруднение парковки автомобиля в определенных “стратегических” местах путем высоких тарифов или запретов. В этом случае водители будут оставлять машины у себя в гаражах, добираясь до места, например, общественным транспортом. Можно также активно развивать строительство подземных парковок – что с переменным успехом и делается, особенно в Москве.

Также нужно решать проблему со светофорами, “горящими” красным в отсутствии пешеходов, – оптимизировать их работу (например, укоротить сигналы светофоров). Как вариант бессветофорного движения – строить подземные (надземные) переходы (пример – МКАД).

Практика показывает, что до 70-80% всех автомобилей имеют “на борту” только одного водителя. Если он будет подвозить до работы своего соседа (соседей), таких же водителей, то пробок будет куда меньше (такая практика применяется в США). Экономия бензина при этом очевидна.

Нужно активно развивать систему общественного транспорта: пускать на линии автобусы большой вместимости (а не разводить ПАЗики с Газелями). Также необходимо в городах, где ширина улиц это позволяет, устанавливать приоритетные полосы для общественного транспорта (такие примеры за рубежом есть), с тем, чтобы автобусы могли ходить по расписанию.

Еще идеи по разрешению проблемы пробок на дороге:

увеличивать количество такси на дорогах. Так, например, в Нью-Йорке на Манхэттене выгоднее всего ездить на такси, их там много, и стоит оно относительно дешево; развивать мото- и велотранспорт. Яркий пример – Китай. Можно ввести прокат велосипедов. Велосипед, к тому же, – экологически чистый вид транспорта. Минус: у нас климат позволяет ездить на велосипеде и мотоцикле по большому счету только летом; организовать воздушный транспорт (минус – дорого); сделать использование автомобиля максимально дорогим. Сама машина должна быть безопасной (с АБС, подушками безопасности) и надежной. Чем меньше автомобилей, тем меньше и пробок. Минус: это приведет к росту транспортных тарифов; разрешить делать правый поворот на “красный свет”, как в США. Запретить левые повороты везде; запретить въезд крупных грузовиков в центральную (историческую) часть города, особенно если улицы узкие; задействовать, в случае необходимости, переулки и внутридворовые дороги. Минусы тут очевидны – двор, дети, загазованность. Но этот способ объезда используется водителями, при этом часто создаются пробки и во дворах.

Предлагается также создать координационные центры, которые бы, используя стандартные средства связи, например, сотовые телефоны, оповещали водителя, где и в каком месте дорога более разгружена. Кстати, в столице Италии Риме около 5 миллионов горожан пользуются специальной программой для мобильных телефонов Atac Mobile. Atac Mobile – это информер, доставляющий на сотовый телефон сведения о текущей ситуации на дорогах Рима. О российских интернет-ресурсах, информирующих водителей о ситуации на дорогах (автомобильные пробки онлайн), читайте ниже.

Работа на дому, например, через Интернет (всегда онлайн), может также сократить количество автомобилей на дорогах и сэкономить кучу времени работнику, бензина.

Одна из мер по повышению качества дорог – поиск им альтернативы: строительство платных дорог. Средства, собранные с водителей, могли бы пойти на ремонт и строительство новых дорог.

Мера по оптимизации дорожного движения: предлагается ввести в крайних левых полосах реверсивное движение, установить реверсивные светофоры. В случае пробок с одной стороны, включать в работу полосы встречного направления. В Нижнем Новгороде пошли чуть дальше: на Окском съезде вводилась практика однонаправленного движения, когда полностью перекрывалось на определенное время одно направление, и по всей дороге пускали машины с другого направления. При этом создавались “ждущие” пробки.

Радикальная мера: запретить движение легкового транспорта в крупных городах (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Самара, Нижний Новгород). Вместо него организовать прокат маленьких машин типа Ока, Дэу Матиз (DAEWOO Matiz), Ниссан Микра (Nissan Micra), или, например, самого дешевого автомобиля в мире индийской компании Tata, и систему стоянок для них. Без комментариев…

Дорожно-строительные меры по решению транспортной проблемы

“… Когда благому просвещенью

Отодвинем более границ,

Со временем (по расчисленью

Философических таблиц,

Лет чрез пятьсот) дороги, верно,

У нас изменятся безмерно:

Шоссе Россию здесь и тут,

Соединив, пересекут…”

А.С. Пушкин, “Евгений Онегин”

Прогноз великого классика подтвердила Эльвира Набиуллина, министр экономического развития и торговли РФ, заявив, что, если не изменить подход к строительству дорог в России, на их реконструкцию и строительство понадобится около 270 лет. “Евгений Онегин” был написан около 180 лет назад; сложив эту цифру с цифрой министра получаем около 450 лет…

Строительство дорог, качественных, с удобными развязками, – первоочередная задача. Дорог не хватает – это факт. При общей протяженности дорог в России примерно в 1 млн. 100 тысяч км ежегодно строится и реконструируется около 1800 км, то есть менее 0,2% общей протяженности.

Необходимо строить дороги-дублеры, мосты, туннели, подземные переходы, эстакады, объезды вокруг городов. Нужно вкладывать деньги в строительство метро и железных дорог, как альтернативного вида транспорта. Факт: в Москве до 2015 года планируется открыть более 20 станций метро.

С другой стороны, заглядывая в будущее, процесс дорожного строительства в городах не будет вечным, и все равно дорог может быть недостаточно. Тут на первый план выходят организационные меры по решению транспортной проблемы.

8 способов победить пробки

Рост автопарка и устаревшая дорожная инфраструктура приводят к тому, что в крупных населенных пунктах автомобильные пробки стали обыденностью. Можно ли что-то изменить?

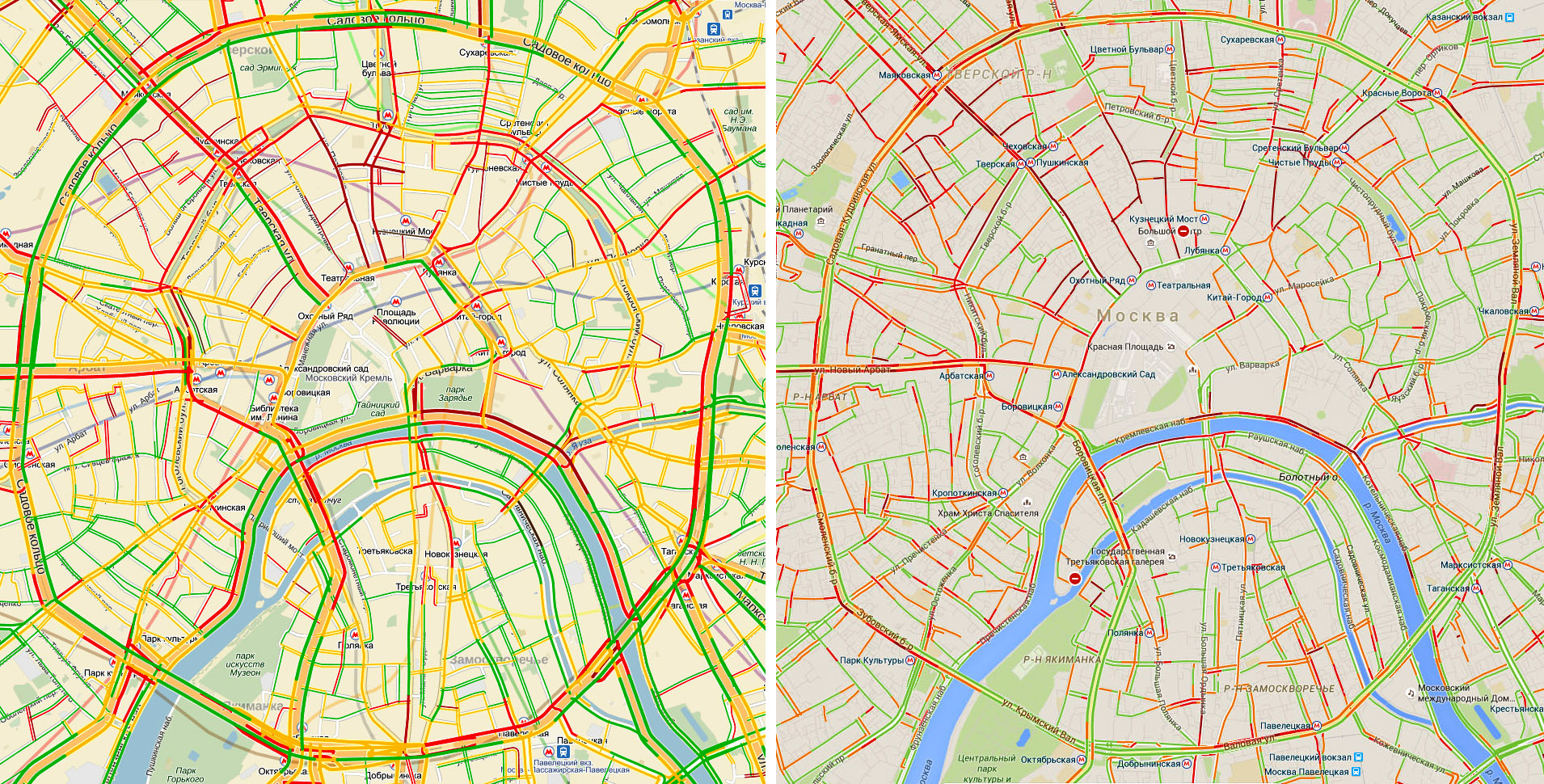

Откуда берутся автомобильные пробки? Одна из основных причин — банальная нехватка дорог. Машин с каждым годом все больше, тогда как дорог не прибавляется. По словам Петра Шкуматова, координатора сообщества «Синие ведерки», жесточайший дефицит городской улично-дорожной сети приводит к тому, что даже незначительное по европейским меркам количество автомобилей уже стоит в заторах, а проехать без пробок можно только глубокой ночью.

Для наглядности можно сравнить два мегаполиса, поясняет Шкуматов, — Москву и Токио.

«Оба города приблизительно равны по площади (Москва в пределах МКАД — 870 км 2 , Токио — 615 км 2 ), по населению и по количеству автомобилей. Однако количество дорог в Токио, в том числе и так называемых Express Way, в семь раз больше по протяженности, чем в Москве. Это и объясняет то, почему в Токио пробок фактически нет, а в Москве они являются уже давно чем-то привычным», — объясняет эксперт.

Следующая причина — аварии. Даже небольшое столкновение двух автомобилей приводит к параличу движения. Автовладельцы, вместо того чтобы убрать машины с проезжей части и оформить аварию самостоятельно, часами ждут приезда сотрудников ДПС.

Это три основные причины возникновения пробок. Конечно, есть еще и проблемы с организацией движения. Так, например, в большинстве случаев населенные пункты разделены радиальными дорогами. Причем это магистрали, которые не позволяют жителям одного района попасть в другой. Мест пересечения таких магистралей мало, поэтому и возникает постоянное затруднение движения. Точно так же останавливают движение и железнодорожные пути.

«Вся транспортная структура российских городов двухмерная. У нас отдельно по земле проложена железная дорога, отдельно по земле проложена магистраль. А как быть с их пересечением, никто не подумал. В результате дикие перепробеги, большое неудобство для всех участников движения и деградация городских районов, прилегающих к таким искусственным препятствиям», — говорит Шкуматов.

Способ номер один

Строительство в крупных мегаполисах многоуровневой дорожной сети. Так делают в той же Японии. На нижних уровнях — районные дороги, на средних — межрайонные, на самых верхних — магистрали, через которые можно проехать весь город без единой остановки. Этот способ самый затратный, и большинство городов его не могут потянуть финансово. Но если государство заинтересовано в дорожной безопасности и экономическом и экологическом благополучии населения, деньги нужно в первую очередь выделять именно на эти цели.

Способ номер два

Как ни странно, многоуровневые развязки не всегда помогают улучшить ситуацию в городе, поэтому строить их нужно в строго ограниченных местах, там, где это оправданно. А в остальных нужно задуматься о связанности дорог, чтобы у автомобилистов было больше вариантов добраться до нужного места. Только при таком условии автомобили будут относительно равномерно распределяться по дорогам, что резко улучшит движение хотя бы в районном масштабе.

Для этого нужно строить мосты, эстакады, а железнодорожные пути в городе стараться убрать на другой уровень. Понятно, что и этот способ требует серьезной денежной подпитки.

Способ номер три

Если посмотреть места наибольшего сосредоточения автомобильных пробок, то помимо мест пересечения районных дорог с магистралями основные центры притяжения стоящих на дорогах машин — торговые и бизнес-центры, а также понатыканные жилые высотки.

— По мнению Александра Евсина, начальника ситуационного центра — заместителя руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Правительства Москвы, для решения проблемы дорожных пробок нужно очень аккуратно подходить к вопросу застройки. Только грамотная градостроительная политика и рассредоточение центров притяжения позволят снизить транспортную нагрузку в проблемных местах, — уверен Евсин.

Но в крупных городах мы видим противоположное. В центральной части сосредоточено, наверное, 90% бизнес-центров и офисов. И все едут на работу на машине.

Способ номер четыре

Быстрая ликвидация последствий ДТП. Тут все просто. С одной стороны, водители должны понимать, что при любой возможности нужно убрать автомобили с проезжей части. Речь идет об авариях. Если это сделать невозможно (авария серьезная, есть пострадавшие), то тут уже задача городских служб оперативно среагировать и не допустить затора. При всей, казалось бы, простоте решения этого вопроса водители продолжают ждать до победного приезда Госавтоинспекции. Да и службы спасения, как правило, не отличаются оперативностью.

Способ номер пять

Так как одной из причин пробок являются дорожные работы, Александр Евсин предлагает проводить их в режиме спецопераций. Конечно же, это не касается масштабных работ. Но то, что ямочный ремонт, очистка дорог от грязи, нанесение разметки должны выполняться быстро и желательно не в часы пик, очевидно. Осталось с этим достучаться до исполнителей. Они с упорством продолжают выгонять технику в самые нагруженные часы.

Способ номер шесть

Развитие общественного транспорта. Этот способ люто ненавидит большинство автомобилистов. Оно и понятно. Ни один автобус не сравнится по комфорту и удобству с личным автомобилем. Тем не менее, если у властей получится сделать общественный транспорт комфортным, если автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить точно по расписанию, то многие водители превратятся в пассажиров. А чтобы таких было больше, переходим к следующему способу.

Способ номер семь

Если у автовладельца будет возможность оставить автомобиль на перехватывающей парковке и пересесть на автобус, желающих ехать на машине — к примеру, в перегруженный центр — станет в разы меньше. Но для таких парковок нужно место. А место это на вес золота. Чиновники предпочитают отдавать подобные участки под строительство жилых домов или торговых центров, создавая тем самым еще большую нагрузку на дорожное движение. Единственное, на что не жалеют места, так это на платные парковки.

Способ номер восемь

Чтобы крупные города «ехали», нужно создавать мощные центры по управлению и мониторингу дорожного движения. В столице такой создан и успешно работает. Но без применения всех вышеперечисленных способов толку от него немного.

Подобные центры должны постоянно мониторить и анализировать дорожную ситуацию в режиме онлайн. При необходимости вмешиваться в работу тех же светофоров, чтобы эффективнее распределять потоки автомобилей. Как вы видите, решить проблему заторов вполне возможно. Так почему же этого не происходит? Все просто. На строительство новых дорог и развязок не хватает денег. А что касается управленческих решений, то чиновники продолжают в первую очередь удовлетворять свои личные интересы (разрешая вести точечную и необдуманную застройку высотными зданиями).

А без решения этих самых важных вопросов остальные способы — как мертвому припарка.

Дураки и дороги, или Изменилось ли что-нибудь в России за 200 лет.

В России две беды: дураки и дороги.

Изречение, приписываемое Гоголю

…Лет чрез пятьсот дороги, верно,

У нас изменятся безмерно:

Шоссе Россию здесь и тут,

Соединив, пересекут…

…Теперь у нас дороги плохи.

Мосты забытые гниют…

Пушкин. Евгений Онегин

В русском народном фольклоре дураки и дороги взаимосвязаны, например: Дураку семь верст — не крюк; Дурная голова ногам покою не дает. А есть еще — выстраданное народным опытом — шутливое правило трех «Д»: Дай Дорогу Дураку! (ведь не знаешь, что от него ожидать!).

До сих пор знатоки-филологи спорят, кто же из классиков — Гоголь или Пушкин — сказал, что в России две беды: дураки и дороги. В конце концов не столь важно, кто сказал, важно то, что ничего не изменилось! Впрочем, нет, изменилось: эти две беды, конечно, остались, но к ним добавились и другие.

Какого мнения иностранцы о наших дорогах

Мнение первое

Давненько это было, то ли небыль, то ли быль. На автомобильной выставке в Японии один представительный японец не отходил от советского УАЗ-469: и вокруг ходил, и мосты щупал, и заглядывал под машину. Наши ребята приосанились, наверное, крупный покупатель. Когда обратились к нему через переводчика, японец выдал перл: «Чего только вы, русские, не придумаете, чтобы не делать хороших дорог!».

Не зря народная мудрость гласит, что УАЗ-469 застрянет там, куда остальные машины не доедут…

Мнение второе

Когда американцы приезжали в Алдан для обмена опытом по золотодобыче, их провезли по нашим дорогам. После этого они выдали сакраментальную фразу: «Мы думали, что у вас плохие дороги, а у вас вообще дорог нет. ». Как говорится, живем почти как в Москве, только дома пониже и асфальт пожиже…

Почему в России плохие дороги

Две трети денег, выделяемых бюджетом на строительство дорожного покрытия, тратятся на его ремонт. Средняя скорость автомобильных перевозок в России вдвое ниже, чем в развитых странах. Наш автотранспорт на одну подвижную единицу перевозит самый маленький груз в мире — и при этом расходует горючего в полтора раза больше.

Почему мы тратим больше всех горючего? А потому, что 76% российских дорог выдерживают грузовики с нагрузкой на ось не более шести тонн. А современные трейлеры и автобусы имеют нагрузку восемь-десять тонн…

Ученые нашли причину того, почему в России плохие дороги. Из-за двух природных особенностей: холодные зимы и структура почв. 86% всех грунтов в России — так называемые связные грунты, то есть с примесью глины или целиком из нее состоящие.

Россия — глиняная страна! Нормальных песчаных грунтов у нас всего 14%. Не будешь же песок для насыпи возить за пять тысяч километров! Насыпь всегда делают из того, что под рукой.

Связные грунты плюс морозы убивают асфальтовую дорогу. Глина хорошо набирает и плохо отдает влагу. Вода подтягивается по рыхлостям и пустотам прямо под дорожное полотно и зимой замерзает. Асфальт трескается, разрываемый льдом, а весной грунт непосредственно под асфальтом обводняется и теряет несущую способность. Проезжающие грузовики завершают картину, проламывая асфальт над пустотами.

В Канаде или на Аляске, где тоже морозы, насыпь под дорогой делают только из песчаных грунтов. Там песка много, издалека возить не приходится. А России и тут не повезло.

Одно из решений проблемы плохих дорог

В конце 80-х годов прошлого века проблема российского бездорожья была решена. Начальник одного дорожного управления Вячеслав Быкадоров предложил не укатывать дорожную насыпь катками, как это делалось всегда, а трамбовать грунт с применением мощных вибраций, как это происходит в литейном деле.

В чем состояла идея? Если связный грунт «забить» до плотности песка, поры между частичками насыпи уменьшатся, и упадет всасывающая сила грунта. Лед перестанет рвать асфальт. Просто, как все гениальное!

Идея была запатентована, воплощена в металле и обкатана на практике. На одном из заводов сделали специальную трамбовочную машину — мощный агрегат с вибропрессом. Это сооружение подцеплялось к трактору «Кировец» и уплотняло грунт, уплотняло на 5% выше требований ГОСТа! Казалось бы, какой прок от такого уплотнения? Оказалось, прок есть: пятипроцентное повышение плотности дорожной основы повышает ее прочность в два раза!

Кстати, стандарт плотности насыпи в США выше нашего ГОСТа на эти самые 5%, которые и дают вдвое больший, чем у нас, межремонтный срок. Чтобы покончить с главной российской бедой оставалось сделать одно: поменять ГОСТ, чуточку повысив норматив плотности.

Но всё заглохло…

Немного российской дорожной терминологии

Зимник — дорога, прокладываемая зимой, как правило, по руслу замерзших рек и по болотистым местам.

Зимний асфальт — шутливая характеристика зимнего состояния дорог, когда все ямки, рытвины и ухабы «отремонтированы» укатанным снегом.

Ямочный ремонт дорожного полотна — ремонт дороги, заключающийся в заделке ямок (один из перлов российской дорожной терминологии, иностранцу этого не понять!).

Дорога смерти

Недавно популярный автомобильный ресурс Autospies.com опубликовал рейтинг самых опасных дорог мира.

В первой строчке рейтинга оказалась единственная федеральная трасса, соединяющая Москву и Якутск и носящая гордое название «Лена». Движение по, мягко говоря, незаасфальтированной на некоторых участках дороге парализуется всякий раз после проливных дождей. Свидетели 100-километровых пробок рассказывают о голоде и отсутствии топлива в баках автомобилей, тщетно пытавшихся в течение долгих часов выбраться из грязевого плена…

Осталось 300 лет?

Когда Пушкин в «Евгении Онегине» пытался предугадать, когда же российские дороги «изменятся безмерно», на дворе был 1823 год. Значит, осталось подождать немного — чуть больше трехсот лет…

Ах да, что мы всё про дороги да про дороги, а когда же про дураков?

А про дураков скромно промолчим: сия тайна государственная, как бы чего не вышло…

Как навигатор собирает информацию о пробках. По количеству смартфонов? Важные ответы

Одна из самых удобных и полезных функций навигатора – показ пробок на дорогах. Даже если вы идеально знаете город, лучше него не сможете проложить оптимальный маршрут с учетом заторов.

Но у навигатора нет своих собственных глаз. Каким образом эти приложения понимают, где образовалась пробка?

Разбираемся, как это работает.

Откуда вообще навигатор берёт данные о пробках?

Есть два типа данных, которые работают в совокупности и помогают картографическим сервисам понять, где образовывается дорожный затор.

Для начала, у навигатора на сервере есть база знаний: информация о дорогах на карте, скоростных ограничениях и правилах проезда, дорожных знаках, POI (points of interest) – особых объектах, от супермаркетов и достопримечательностей до постов ГИБДД и дорожных камер.

Это условно статические данные, они не меняются мгновенно. Разве что кусок дороги закроют на ремонт или откроют новую заправку.

Динамические данные не менее важны. Это информация о дорожной ситуации, которая постоянно меняется. Координаты автомобилей, сообщения водителей и пассажиров, отметки о ДТП и так далее. Всё это динамические данные.

Что для навигатора называется пробкой?

В целом, пробка – это когда сравнительно много машин движется по дороге с небольшой скоростью (вплоть до нулевой). Но в этом определении есть два допущения:

Во-первых, что такое сравнительно много машин? В каждой навигационной программе этот параметр задается по-своему. Но в любом случае если одна машина едет по проселочной дороге со скоростью 10 км/ч, навигатор здесь пробку не покажет – слишком мало данных.

Во-вторых, что такое небольшая скорость? Та, что значительно меньше средней и/или максимально разрешенной на этом участке дороги. Как быть в ситуации, если на участке разрешено ехать 60 км/ч, но поток едет 30 км/ч практически всегда?

От сервиса к сервису, эти допущения различаются. Точные данные никто не раскрывает, ведь это основы алгоритмов, и их хранят в секрете. К тому же они вариативны и могут изменяться даже в реальном времени в зависимости от сезонности, времени суток, общей ситуации на дороге и так далее.

Откуда навигатор получает динамические данные?

Когда вы устанавливаете навигационное приложение, активируете GPS и подключаетесь к сети, то автоматически отправляете данные на сервер навигационной системы. Во многих приложениях можно также создавать сообщения и информировать о ДТП, засадах полиции и т.д.

Например, в Яндекс.Картах и Яндекс.Навигаторе можно поставить в настройках галочку “Сообщать о пробках” и передавать свои данные в сервис Яндекс.Пробки. Стандартный набор: ваши координаты (широта и долгота), скорость, направление движения.

Данные всегда обезличены. Сервис не знает вашего имени, номера вашего авто и т.д. Информация, которую передает приложение, не привязывается к вашей учетной записи. Но трек (след движения по карте) строится для конкретного объекта.

Сообщения с данными отправляются каждые несколько секунд. Старые данные удаляются и не участвуют в расчете.

Сервис Яндекс.Пробки получает данные не только от обычных водителей, но и от компаний-партнеров. Это службы такси, доставки и другие фирмы, машины которых регулярно ездят по городу.

Наконец, информация берется с датчиков на дорогах. Их устанавливает и обслуживает ЦОДД (Центр организации дорожного движения) и другие ведомства.

Но датчики есть лишь в крупных городах (на Москву примерно 7 тыс. устройств). К тому же автомобилистов с навигаторами куда больше.

Как навигатор анализирует данные других пользователей

Обработка данных от всех доступных источников всегда происходит на сервере. В приложении-клиенте (то, что видите вы на экране смартфона) лишь выдается готовый результат.

Если платформа видит, что на каком-то участке карты скорость автомобилей массово уменьшается, она пересчитывает загруженность дорог. Соответственно, перерисовывается карта с учетом интенсивности движения и пробок.

Сообщения об авариях, постах и тому подобном тоже анализируются. Когда один пользователь ставит отметку, другие участники, которые находятся неподалеку, могут её подтвердить или опровергнуть.

Таким образом, не получится заспамить карту ложными сообщениями. А когда последствия ДТП уберут с дороги, исчезнет и отметка о нем.

Обычно системы анализируют карты по кластерам: исследуют данные на небольших участках, а затем сопоставляют их с информацией от “соседей”. Это позволяет распределить нагрузку и обновлять карту чаще.

Треки автомобилей, которые едут по одному участку в одинаковом направлении, объединяются по совпадающим отрезкам. Скорости усредняются, и это дает понимание дорожной картины.

Важный момент: новые данные не полностью перекрывают старые. Просто у старых данных обычно меньший вес при принятии решения на сервере.

Именно поэтому машина, которая едет на “аварийке” со скоростью 10 км/ч, не заставит систему думать, что образовалась пробка. Но когда медленных машин станет больше, навигатор покажет затор.

Как навигатор понимает, в каком ряду вы едете и почему тормозите?

Средняя точность GPS – 6-8 метров, а в условиях плотной застройки ещё меньше. Так что приложение не может определить, в каком ряду вы едете. Но может подумать, что вы врезались в столб или прошли сквозь угол здания.

Если приложение будет строить ваш трек четко по полученным от вас координатам, получится что-то странное. Поэтому система аналитики навигатора сопоставляет ваши динамические данные со статической картой города и, учитывая знаки и разметку, оптимизирует ваш трек.

Навигатор понимает, что вы не могли выехать на тротуар или встречную полосу, а затем продолжить двигаться с прежней скоростью. Поэтому ваш путь на карте выглядит нормальным.

Кроме того, вы можете замедлиться перед въездом во двор или на парковку. Но приложение поймет это, проанализировав поведение водителей, которые едут рядом с вами, и не будет рисовать здесь пробку.

С другой стороны, если кто-то решил объехать пробку по обочине или по полосе для общественного транспорта, его скорость разбавит общую картину. И дорога, к примеру, может из красной стать желтой.

Отчасти погрешность GPS, ГЛОНАСС и других навигационных систем снижается за счет A-GPS и определения положения по вышкам мобильной связи и Wi-Fi. Но уже через несколько лет, с обновлением спутников и технологий позиционирования, проблема должна исчезнуть.

Как навигатор отличает водителей от пешеходов?

Действительно, если объект движется вдоль дороги со скоростью 5-6 км/ч, это может быть и не машина в пробке, а пешеход. Как отличить авто от пешехода?

Платформа на сервере анализирует скорость объекта в течение какого-то времени. Затем она сравнивает характер движения и находит признаки пешехода или автомобиля.

К примеру, пешеход вряд ли сможет идти быстрее 10 км/ч (это скорость вполне бодрого бега). А автомобиль со средней скоростью 10 км/ч будет двигаться в пробке неравномерно: часть времени стоять, часть – достаточно быстро подъезжать к впереди стоящему, а в отдельные моменты разгоняться до куда больших скоростей.

Почему это важно? Платформа должна отсеивать данные от пешеходов и показать реальную скорость движения авто в городе.

Как рассчитываются баллы пробок?

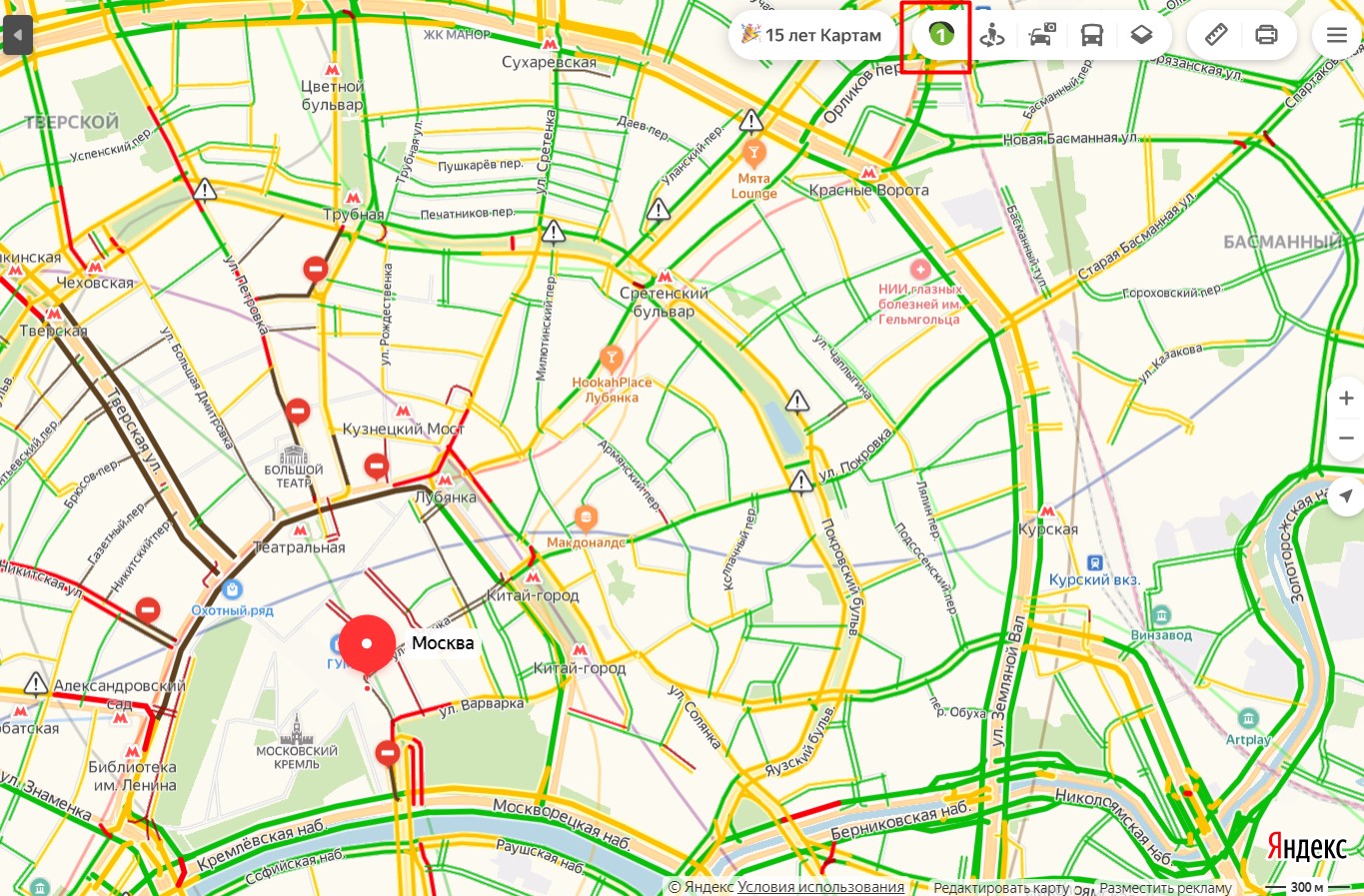

Чтобы водителю было проще ориентироваться в карте с учетом загруженности дорог, скорости на различных участках показывают цветом. К примеру, Яндекс.Навигатор берёт данные из сервиса Яндекс.Пробки. Это отдельный слой данных, интегрированный в общую систему Яндекс.Карт.

Включить этот слой можно кнопкой “Дорожная ситуация”. Если данных о пробках нет или они не нужны, слой просто не показывается.

В крупных городах пробки также отображают в баллах: 0 – пробок нет, 10 – пробки максимальные. Баллы означают следующее:

- 1: Дороги свободны;

- 2: Дороги почти свободны;

- 3-4: Местами затруднения;

- 5: Движение плотное;

- 6: Движение затрудненное;

- 7: Серьезные пробки;

- 8: Многокилометровые пробки;

- 9: Город стоит;

- 10: Пешком быстрее.

Навигационная платформа рассчитывает, за сколько водители в среднем проезжают определенные участки по пустой дороге. Это время считается эталонным и пересчитывается, в общем-то, редко.

Затем эталонные значения сравнивают с фактическими. Полученные значения проецируют на шкалу пробок для конкретного города.

Для каждого города при расчете баллов используются свои коэффициенты. Например, если в Москве вы потратите на дорогу вдвое больше времени, чем если бы ехали ночью по пустому шоссе, это пять баллов.

В Санкт-Петербурге аналогичные заторы оценят в 6-7 баллов, ведь здесь максимальные пробки меньше.

Навигаторы становятся умнее с каждым днём

Навигационные платформы накапливают данные, чтобы точнее рассчитывать время в пути по определенному маршруту. Эти данные помогают предсказать, где вскоре образуется пробка, и объехать её.

Применяются и технологии искусственного интеллекта. Они позволяют связать, казалось бы, несвязанные события – настоящее машинное обучение на той самой «биг дате». К примеру, если система постоянно будет видеть, что пробка на одном перекрестке приводит к разгрузке определенных маршрутов, она заранее поведет вас по ним.

На той же Яндекс.Карте есть режим “Дорожная ситуация”. По нему можно посмотреть прогноз пробок в определенный день и время. Это поможет спланировать свой день и не терять слишком много времени на дорогу.

Конечно, внезапные ДТП и заторы из-за отключившихся светофоров могут нарушить все планы. Но в целом прогнозы Яндекс.Пробок и Google Maps работают довольно точно.

Почему уровни пробок в разных сервисах отличаются?

Прежде всего, что для одного сервиса – зеленый уровень пробок, для другого желтый. Нет единых стандартов.

Кроме того, чем больше пользователей у навигатора, тем больше данных получает платформа и тем точнее картина. Если одним навигатором пользуются 10 водителей в потоке, а другим – один, причем едет он с минимальной скоростью, то сами понимаете, где данные будут объективнее.

Наконец, для обработки и передачи данных даже в одной навигационной платформе используется множество серверов. В результате вы можете параллельно открыть две вкладки с пробками в браузере, и даже они будут отличаться. Так происходит потому, что данные поступают с разных серверов.

А почему до сих пор можно попасть в пробку, которой нет на карте?

Сбор и анализ данных занимает время. Старые данные влияют на свежие. Сегодня не существует единственно верного способа, который бы позволил навигационной системе показывать загрузку дорог действительно в режиме реального времени.

Карты всегда обновляются с небольшим опозданием – от 1-2 до 5-10 минут. Поэтому именно вы, попав в пробку, можете первым передать данные навигационной платформе. Она накопит некоторое количество подобных сообщений и покажет пробку всем.

(4.81 из 5, оценили: 122)

(4.81 из 5, оценили: 122)

Сервис «Яндекс.Пробки» ответил на обвинения в сговоре с властями и рассказал о реальной ситуации на дорогах

— Блогеры обвинили «Яндекс.Пробки» в необъективной оценке транспортной ситуации в городе. В частности, высказываются претензии, что ваш сервис в последнее время занижает показатели на дорогах на два балла. Насколько эти претензии обоснованы?

— Дело в том, что год за годом в Москве уровень пробок колеблется в зависимости от сезона. И это не связано с действиями властей или «Яндекса». Это связано с изменяющимся в течение года ритмом жизни людей. Осенью интенсивность поездок увеличивается, до предела ситуация обостряется к Новому году. А потом снова пробки очень постепенно идут на спад. К середине лета и до середины августа мы имеем самый свободный сезон в году. Это объективная реальность, которую «Яндекс.Пробки» отражает. Действительно, загруженность в августе ни разу не превышала семи баллов. И для августа это совершенно нормальный показатель. Однако лето заканчивается, и с каждой неделей дорожная ситуация будет осложняться и баллы будут расти.

У нас одна балльная система на весь год. Десять баллов — это событие, которое случается в самые худшие дни в году, обычно зимой. То есть десять баллов — это экстраординарная ситуация.

В Москве серьезные пробки, и даже летом они серьезные. Но осенью будет хуже, поэтому сейчас баллы далеки от максимальных.

— Хуже, чем сейчас? Или хуже, чем вообще когда-либо?

— Хуже, чем сейчас. Если говорить про изменения от года к году, то на самом деле ситуация ухудшается. В целом прирост пробок год от года незначителен. С 2011-го он составляет примерно 5% в год. То есть ухудшение есть, но небольшое. Оно в основном приходится, кстати, что интересно, на относительно свободные периоды. То есть в часы пик пробки уже почти не растут — по всей видимости, они где-то находятся на грани, когда люди просто не готовы ехать в это время. А середина дня, ранние часы, поздние часы, понедельник, выходные — они год от года все более осложняются.

На самом деле пятипроцентное ухудшение ситуации трудно заметить невооруженным глазом. Основное субъективное ощущение у людей появляется из-за очень больших перепадов загруженности на дорогах при смене сезонов. То есть осенью водители будут говорить, что на дорогах ужасные пробки и никогда таких не было. На самом деле, просто за весну–лето ситуация стала легче, а потом резко усложнится в сентябре.

У людей появится ощущение, что начался какой-то ужас. Хотя все то же самое уже было и в прошлом, и в позапрошлом году.

— Я опять вернусь к теме обвинений блогеров. Они сравнивают показатели «Яндекс.Пробки» с аналогичным сервисом на Mail.ru. Так вот, показатели ваших конкурентов при оценке загруженности города в среднем на один-два балла выше. Почему? У вас разная система подсчета?

— Наша система — это 10-балльная шкала, и баллы в ней распределяются в зависимости от среднего времени, которое автомобилист может потратить в пробке в данный момент. Факт, подтвержденный годами («Яндекс.Пробки» в Москве работает с 2006 года), состоит в том, что летом на дорогах свободнее, чем зимой. А весна и осень — переходные периоды. Летом люди объективно проводят меньше времени в пробках, и это естественным образом отражается на баллах. Возможно, есть другие подходы к оценке загруженности, но у нас всегда было так. Мы уверены в качестве наших данных и в алгоритмах, мы регулярно следим за тем, чтобы все работало четко, без искажений.

— Расскажите простым языком, чтобы большому кругу пользователей было понятно, как вообще ведется подсчет баллов при оценке транспортной ситуации в Москве.

— Баллы строятся на основании данных о пробках по всему городу. У нас есть возможность вычислить время движения по основным магистралям с учетом текущей пробочной ситуации. Мы подсчитываем, сколько бы времени потратил один условный автомобилист, если бы прямо сейчас он попытался проехать из одного конца Москвы в другой. И также мы считаем еще для множества условных автомобилистов, следующих по разным маршрутам по всей Москве. Все это время суммируется, оно получается огромным — условно 60 часов. Это время сравнивается с тем временем, которое потребовалось бы всем им для проезда по тем же маршрутам, если бы пробок в городе не было. Условно пусть это будет 30 часов. Соответственно, отношение одного числа к другому говорит о том, насколько в среднем город загружен. То есть мы видим, что человек потеряет на всех дорогах из-за пробок 100 процентов времени. Вот из этого процента дальше вычисляется балл по таблице, которая одинакова и летом, и зимой. Чем больше потеря времени, тем больше балл.

— Откуда вообще «Яндекс» получает данные о загруженности дорог, как это происходит?

— Данные «Яндекс» получает непосредственно от самих автомобилистов, которые на своих смартфонах запускают «Яндекс.Навигатор» или «Яндекс.Карты». Современные смартфоны могут определять местоположение достаточно точно при помощи GPS и ГЛОНАСС и по мобильным сетям могут передавать эту информацию на серверы «Яндекса». Соответственно, к нам стекаются данные о том, что некоторый объект движется с определенной скоростью. Если мы видим, что он движется вдоль улицы и скорость у него высокая, мы понимаем, что там пробки нет. Если же мы видим, что объект достаточно долго и медленно движется по улице и не разгоняется, мы понимаем, что здесь пробка. Конечно, одновременно учитываются те же данные и от соседних автомобилистов. Так, если скорость одного из них сильно отличается от скорости большинства, мы понимаем, что, возможно, он едет не на автомобиле, а передвигается как-то по-другому. Такие данные мы считаем «мусорными» и не учитываем. При высоких скоростях дорога окрашивается в зеленый, при средних — в желтый и при низких — в красный цвет. В итоге получается схема пробок, которую, собственно, и видят потом остальные участники движения. Получается, что автомобилисты помогают друг другу, зачастую даже не зная об этом. Один проехал — улица закрасилась в соответствии с его скоростью. Второй уже знает, что если улица красная, туда ехать не стоит, и поедет по другой дороге. Ну и так далее.

— А сколько в среднем пользователей одновременно заходят на «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор»? От скольких людей вы получаете информацию единовременно?

— Порядка сотни тысяч человек в Москве одновременно в час пик могут передавать нам данные.

— Иногда, пользуясь «Яндекс.Навигатором» или «Яндекс.Пробками», я сам вижу, что передо мной серьезная пробка, а на карте маршрут все равно обозначен зеленым цветом. Даже в «разговорчиках» люди отмечают: почему здесь «зеленое», когда на самом деле все красное и все стоит. С чем это связано?

— Алгоритм «Яндекс.Пробок» рисует те данные, которые к нам пришли. И чем чаще они приходят, тем актуальнее картинка. Если новых данных не поступает, то текущий цвет остается на определенное время. Если за это время приходят новые данные, цвет меняется в соответствии с ними. Если нет — закраска исчезает до появления свежих данных. К сожалению, иногда свежие данные или не поступают, или поступают, но недостаточно, чтобы им сразу поверить и взять в расчет. Давайте проиллюстрирую ситуацию. Вот есть улица, по которой много машин едет быстро. И вдруг одна машина стала ехать медленно. Варианта два: или это сигнал о пробке, или он поехал медленно по своим личным причинам — ищет что-то или вообще припарковался, вышел из машины и пошел пешком. Данные у нас все анонимные, мы ничего не знаем про человека, мы ничего о нем не спрашиваем, не выясняем. Поэтому обычно приходится ждать некоторого подтверждения в виде новых сигналов на этой улице. Пока их нет, зеленое остается зеленым, несмотря на то что там, возможно, началась пробка. Так возникает несоответствие, обычно такое случается при резком росте пробки. Потому что если пробка образуется постепенно, постепенно зеленый меняется на желтый, потом на красный, резких несоответствий не происходит. А вот если какая-то аварийная ситуация или по какой-либо другой причине пробка растет очень быстро, то, к сожалению, потребуется некоторое время, чтобы удостовериться, что на самом деле пробка, и сменить зеленый на красный. Иначе есть не меньший риск ошибиться в другую сторону — покрасить зеленое в красное на основе одного сигнала, который окажется «мусорным». Однако таких несоответствий со временем на сервисе становится все меньше и меньше, так как мы получаем все больше сигналов за счет постоянного роста аудитории приложений «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор».

— Есть довольно болезненный вопрос для многих московских автомобилистов. Это перекрытия для проезда кортежей чиновников. В частности, я тоже становился свидетелем, что дорога перекрыта для спецпроезда и все стоит намертво, но тем не менее дорожная ситуация отображается зелененьким цветом, как будто пробок нет. Почему так происходит?

— Здесь ситуация аналогичная быстрорастущей пробке. По одну сторону перекрытия машины резко остановились, и происходит то, что я уже описал выше: некоторое время еще продолжает держаться зеленая закраска дороги, пока мы не получим несколько сигналов об остановке. По другую сторону перекрытия тоже интересно. Машины ехали быстро и вдруг — вообще никто не едет. Опять же сразу непонятно, что происходит — то ли просто сигналов нет, потому что никто не передает, то ли действительно никого и нет. Но как это сразу понять? Если такое длится достаточно долго, закраска этого участка пропадает, так как данных о скорости нет. До этого момента, соответственно, на этом участке сохраняется закраска того цвета, который был непосредственно до перекрытия.

Совсем другое дело, если мы можем знать заранее о перекрытиях.

Обычно это запланированные перекрытия перед праздниками, парадами, марафонами, о которых мэрия или ГИБДД сообщают заранее. У нас есть корпус экспертов, которые добавляют на карту эту информацию о перекрытиях в виде коричневых линий. Что касается спецпроездов — про них нам никто не сообщает. Хотя мы, конечно, были бы рады узнавать о них заранее. Потому что мы понимаем, что люди теряют из-за них много времени. И главное, что алгоритмы у нас готовы к такой информации — если будет отмечен перекрытый участок, маршруты будут строиться в объезд него, и большого зла такие перекрытия не принесут.

— А не пробовали ли вы как-то обратиться, может быть, к чиновникам, может быть, к ФСО. Мол, давайте, ребята, будем отмечать ваши спецпроезды, чтобы люди так не мучились из-за вас. Вы, наверное, в курсе, есть конспирологические версии, что «Яндекс.Пробки» сознательно не отмечает эти перекрытия.

— Такие данные получить не удается. Хотя есть позитивные подвижки. Сейчас по всей России общественный транспорт оборудуют ГЛОНАСС-приемниками, и у нас уже есть сервис, который показывает движение транспорта в реальном времени. Сервис работает в нескольких городах (Казань, Омск), а также с недавнего времени и в Московской области.

Но только не в Москве. Здесь этих данных нам не предоставляют.

— А с чем связано, почему не дают доступ?

— Разные версии выдвигаются. Вплоть до того, что это какая-то антитеррористическая защита. Тут нам трудно комментировать. Факт в том, что готовый сервис у нас есть, а данных нет. Поэтому люди пока продолжают терять время в ожидании автобусов и мерзнуть на остановках, хотя могли бы выходить точно к автобусу. Нет — значит нет, мы стараемся делать хорошо то, что в наших силах.

— Как «Яндекс.Пробки» работает с московскими властями, в чем эта работа заключается? Может быть, вы в тендерах участвуете. А может быть, в таких проектах, как ГЛОНАСС на общественном транспорте.

— Иногда к нам приходят с просьбой предоставить архивные данные. Например, как-то мы как раз для властей проводили аналитику по скорости движения экспресс-автобусов. Была еще история, когда один частный человек вошел в дорожную комиссию Зеленограда, и от ГИБДД к нам пришло официальное письмо с просьбой выдать данные для настройки светофоров. То есть это скорее была формальная инициатива властей, а реально вот этот человек своим энтузиазмом организовал движение в Зеленограде, перенастроил светофоры, а мы помогли с данными. Кроме того, мы иногда проводим исследования по транспортной или аварийной ситуации в Москве. Мы их отдаем в СМИ, публикуем в открытом доступе. Сами иногда используем данные, которые, наоборот, публикует город. Надеемся, что с автобусами в конце концов все-таки данные до нас дойдут и такой сервис наконец появится у москвичей.

— Скажите, а были ли ситуации, когда к вам приходили с просьбой или, может быть, оказывалось давление со стороны властей, чиновников или каких-то органов, когда они были недовольны показателями «Яндекс.Пробок» и просили на них как-то повлиять?

— Нет. Из официальных обращений от государственных служб были только запросы из Следственного комитета. Они интересовались информацией о дорожной ситуации на какой-то момент времени для расследования каких-то уголовных дел. Других писем не было.

— То есть претензий не было со стороны властей никогда?

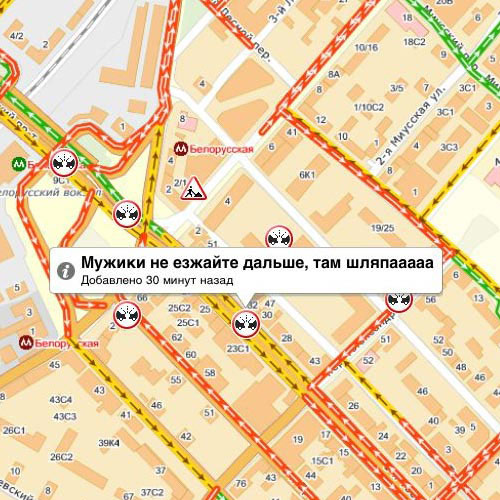

— Скажите, а «разговорчики» (сообщения, которые на маршруте «Яндекс.Пробок» оставляют сами пользователи) как-то модерируются? Зачастую там довольно жесткие, резкие высказывания. Или сами пользователи выступают одновременно модераторами?

— Да, вы правильно сказали, что, во-первых, сами пользователи могут минусовать и плюсовать «разговорчик». От этого изменяется, как у нас называется, время его жизни. То есть если многие люди минусуют «разговорчик», он быстро сам исчезнет, и если же его плюсуют, то он довольно долго будет висеть на карте. При этом, что касается модерации, то она тоже есть, но она относится больше к стилистике. Так, у нас есть автоматический фильтр на мат или разжигание межрелигиозной розни. Грубая речь, оскорбления уже пресекаются нашими модераторами.

— У меня вопрос про выделенные полосы для общественного транспорта. Скажите, активное внедрение спецполос как сказалось на транспортной ситуации в городе?

— Какого-то революционного изменения полосы не принесли. Но точно измерить эффект сложно из-за сезонных колебаний. В целом у нас нет наблюдений, когда бы можно было отметить заметное улучшение или ухудшение от рукотворных действий властей.

— Как изменилась ситуация на МКАД после введения запрета на дневное движение фур?

— Мы очень тщательно анализировали ситуацию, собирали статистику. И пришли к выводу, что запрет принес очень слабый эффект. Ситуация на МКАД за эти месяцы сильно менялась. Но, очевидно, не в связи с запретом. Дальше мы посмотрели, как во всем городе менялась ситуация и как на МКАД. И оказалось, что ситуация почти в точности одинаково меняется. И единственное небольшое, действительно, улучшение, которое было отмечено, — это в середине дня, в межпиковые часы стало чуть-чуть легче. То есть, по всей видимости, в часы пик, утром и вечером, основной поток и раньше состоял из легкового автотранспорта. С ним МКАД не справлялась. Так было — так и осталось. В середине дня, по-видимому, все-таки более заметную долю составляли действительно большегрузные машины. И вот в это время чуть-чуть стало свободнее.

— Также люди часто интересуются, как изменилась ситуация ночью.

— Ночью никаких новых пробок не появилось. Отдельные экстремальные ситуации бывают зимой в связи с гололедом.

— Как изменилась ситуация в центре города с расширением зоны платной парковки с 1 июля этого года?

— Здесь опять же сильно влияет сезонный фактор. Наступило лето и, очевидно, стало лучше на дорогах.

— Да. В целом исходя из теории транспорта должно стать лучше. Но, по нашим наблюдениям, где-то стало чуть хуже, где-то образовываются «дыры» — значит, стало чуть свободней. Но количественно оценить сложно. В общем, хорошим критерием будет осень, когда загруженность, очевидно, во всем городе вернется, и на этом фоне уже можно будет смотреть, какой стала ситуация в центре.

— С чем вы связываете этот рост загруженности в городе?

— Самый очевидный фактор — люди приобретают все больше автомобилей, и, соответственно, больше машин выезжает на дороги. И здесь совершенно неудивительно, что пробки растут. Скажем, что изменилось в Москве по сравнению с двадцатью годами раньше? Очевидно, стало просто больше автомобилей. Этот фактор очень часто упускают из виду, говорят, что что-то делают так, ситуация все ухудшается. Ситуация все ухудшается, потому что становится все больше машин. Эффект от улучшения, очевидно, перекрывается эффектом от того, что машин становится больше.

— Прогнозировать можно, как будет меняться ситуация дальше?

— В годы, когда был экономический спад, рост пробок тоже замедлился. Поэтому очень трудно прогнозировать. Но в целом общий тренд такой, что действительно заполняются все пустоты, где пробок не было, но теперь они постепенно растут. То есть уже пиковые часы почти не растут — по всей видимости, психологическая отсечка работает, люди не готовы уже выезжать, они все-таки пересаживаются на общественный транспорт. А вот относительно свободные дни — в них все тяжелее ездить. Люди ищут все возможности, чтобы все-таки проехать на автомобиле. Постепенно в свободные часы и в выходные все сложнее будет проехать.

Пробки в Краснодаре: почему дороги не справляются с потоком машин

Начало недели краевой центр встретил транспортными заторами. Водителям придется запастись терпением – в ближайшее время ситуация вряд ли изменится.

Утром 4-го, а затем и 5 июня краснодарских водителей на дорогах ждал не очень приятный сюрприз – пробки в 10 баллов. Оказалось, что транспортный коллапс напрямую связан с ремонтом путепровода по улице Офицерской, который стартовал накануне.

Горожане были возмущены, а власти Краснодара принялись искать выходы из сложившейся ситуации. Ведь ремонт продлится два месяца, неужели водителем всё это время придётся стоять в многокилометровых заторах?

Добавляет «веса» краснодарским пробкам завершающаяся реконструкция Зиповского кольца. Основные работы там, напомним, начались 29 апреля, а завершение планируется в августе текущего года. В результате изменится конфигурация перекрестка – «зеленый островок» в форме круга уменьшен и преобразован в треугольник, второй «зеленый островок» по ул. Офицерской ближе к ул. Колхозной уберут полностью.

Реконструкция перекрестка ул. Ростовское шоссе и ул. Офицерской с ликвидацией кольцевого движения, по оценкам специалистов, позволит существенно улучшить пропускную способность этого транспортного узла. Однако пока на дорогах возле Зиповского кольца постоянно собираются огромные заторы. И ведь такой коллапс может возникнуть завтра в любом месте, где начнется ремонт дороги.

Кстати, путепровод на Офицерской стали ремонтировать 3 июня, а пробки в Краснодаре и крае были и до этого.

Третий в стране по количеству авто

По данным аналитического агентства «Автостат», на 1 января 2018 года в России насчитывалось 42,4 млн легковых автомобилей.

40% от этого количества машин сосредоточено всего лишь в 10 российских регионах.

Крупнейшим автопарком в стране остается Москва. На втором месте по этому показателю находится Подмосковье.

На третьей строчке рейтинга расположился Краснодарский край, который, кстати, даже опережает Санкт-Петербург. Замыкает пятерку лидеров Ростовская область.

– По данным на 1 января 2018 года в Краснодарском крае зарегистрировано 2 393 695 транспортных средств, – сообщил «Кубанским новостям» старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Стоит сказать, что здесь учитываются весь транспорт: легковые автомобили, грузовики, прицепы и полуприцепы, автобусы. Но практически все она регулярно выезжают на дороги Краснодарского края.

– На Кубани зарегистрировано 1 842 973 легковых автомобилей и 230 981 грузовых, – уточнил Павел Окружко.

Остальное – как раз автобусы и прицепы с полуприцепами.

Дороги Краснодарского края просто не выдерживают такой нагрузки. Во многих городах улицы слишком узкие и пропускная способность у них оставляет желать лучшего.

550 тысяч машин на дорогах Краснодара

– 150 тысяч автомобилей – это ежедневный иногородний трафик в Краснодар. То есть такое количество машин въезжает в город, передвигается по дорогам краевой столицы и выезжает вечером. В этой статистике все: легковые, грузовые, автобусы, тракторы, мотоциклы, – отмечал помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий.

В конце сентября 2017 года в краевом центре было зарегистрировано 394 376. Почти 55 тысяч из них принадлежат юрлицам. Сколько машин по факту в Краснодаре, а зарегистрированы в других городах, посчитать невозможно, в статистику они не попадают.

Кроме того, город стремительно растёт, а значит, и машин у краснодарцев становится больше день ото дня.

Эксперты затрудняются назвать точное количество машин, которое могут вместить дороги Краснодара. Но известно, что улицы в советских городах-миллионниках строились из расчета 170-180 автомобилей на 1000 жителей.

– Краснодар, как известно, к их числу не относился, у нас не строили широких проспектов, особенно в центре города, поэтому цифра «пропускной способности» для нашего города еще ниже. Но даже для миллионника в Краснодаре машин значительно больше максимальной отметки. Если отталкиваться от официальной статистики – 406 машин на 1000 жителей, если от фактической – 303. Но эта разница не делает ситуацию лучше. Это все равно в два раза больше, чем могут пропустить дороги миллионника, а Краснодар изначально как миллионник не строился, – пояснил помощник мэра.

1,5 млн водителей и пешеходов

21 марта на заседании городской Думы мэр Краснодара заявил, что население города почти достигло 1,5 млн человек.

– Краснодар растет и по площади, и по количеству населения — по самым свежим данным управления МВД, в городе сейчас проживают 1 млн 488 тысяч человек, – заявил Евгений Первышов.

В сентябре прошлого года власти со ссылкой на данные полиции говорили о том, что в Краснодаре официально проживает 1 318 142 человек.

Эти данные не сходятся с данными Краснодарстата, опубликованными накануне. По их версии, в Краснодаре проживает 899 541 человек. Население сельских поселений, входящих в состав города, составляет 90,6 тысячи человека.

Официальный статус города-миллионника краевой центр сможет получить только по итогам Всероссийской переписи населения.

Однако по ощущениям данные, которые приводит глава крайцентра ближе к истине. Людей много, практически у половины из них есть автомобили, улицы узкие… 10-балльные пробки.

Не стоит забывать также о масштабном ремонте трасс в краевом центре, который стартовал в конце марта в рамках этапа 2018 года федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Общая протяженность отремонтированных дорог в Краснодаре, например, составит более 70 км.

Сначала перекрытая Новороссийская, потом старт работ на Тургенева и, конечно, новая беда – ремонт путепровода на Офицерской. Конечно, всё это делается на благо водителей (как быстро и удобно стало ездить по Новороссийской), но ремонт длится не один день. Перекопанные участки надо объезжать, соседние улицы мгновенно становятся в жуткие пробки. Выхода нет, надо терпеть. Возможно, скоро все трассы обновят и машины помчатся по новым улицам Краснодара. Пока в это можно разве что верить.